バスと電車と足で行くひろしま山日記 第94回呉の九嶺/尾島山・休山・日佐護山・三津峰山縦走(呉市)

九嶺の7番・休山の山頂

九嶺の7番・休山の山頂

史上最も暑いともいわれた夏の猛暑もようやく落ち着いてきたので登山を再開することにした。このところ県内でも車を使うことが多かったので、タイトル通り「バスと電車と足で行く」近場の山を探してみた。思い出したのが呉市を囲む9つの山だ。呉市はこの9つの嶺を九嶺(くれい)と読み替え、呉(くれ)にあやかって九つのカタカナの「レ」で星形をかたどったデザインを市章にしている。[*呉市HP(https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/8/kuresisyou.html)参照]

実は3年前に9つの嶺の5番、灰ヶ峰(https://hread.home-tv.co.jp/post-174890/)に上った際、1番の向尾山まで5座の縦走を試みたが、バテて4番の大迫山までで断念した経緯がある。今回は6番・尾島山(316.3メートル)から7番・休山(497メートル)、8番・日佐護山(419メートル)、9番・三津峰山(別名高烏山、380.1メートル)と連なる休山山塊を縦走して音戸に至るルートに挑戦してみた。

▼今回利用した交通機関 *時刻は休日ダイヤ

行き)JR山陽線・呉線(おとな片道510円)/横川(6:28)→(6:33)広島(6:58)→(7:44)呉

帰り)広電バス呉倉橋島線(おとな片道350円)/鍋桟橋(14:00)→(14:22)呉駅前

JR呉線・山陽線(おとな片道510円)/呉(14:33)→(15:18)広島(15:27)→(15:30)新白島

登山道入り口まで迷いまくり、山道はクモの巣だらけ

JR呉駅を後に一路東の休山山塊を目指す。JRの高架橋をくぐったところに「休山登山道→」の看板。ここで最初の選択ミス。尾島山に向かうには左手の道を上らなければならないのだが、ルート最高峰の「休山」のイメージが強すぎたため、看板に従って直進してしまった。住宅街の急坂をしばらく上ったところで、YAMAPの地図とずれていることがわかり、左へ旋回。ルートに戻ったと思ったらまた間違った(これはすぐに気付いて引き返した)。登山口に至る住宅街の中はほとんど標識がなく、迷いやすい。急坂の連続なので道を間違うと心が折れそうになる。登山口となる山道の入り口(表示はない)にたどり着いたときはほっとした。

呉駅から休山山塊を目指す。左のピークが休山

呉駅から休山山塊を目指す。左のピークが休山

休山登山道の看板。尾島山に向かうべきところ道を間違えた

休山登山道の看板。尾島山に向かうべきところ道を間違えた

登山道に入ると次の難敵が現れた。この季節、登山道にはコガネグモやジョロウグモが盛大に巣をかけているのだ。かなり幅の広い道にも巣を作っているので、油断して歩いていると顔や頭が引っかかる。引っかかっても、丈夫な糸なのでなかなか切れないし、切れてもまとわりつくので不快なことこの上ない。苦労して巣を張ったクモには申し訳ないが、トレッキングポールで巣を断ち切りながら進む。クモの巣には下山口の車道に出るまで悩まされ続けた。(クモの写真は不評と思われるので自粛)

最初のピーク、九嶺6番・尾島山を目指す

最初のピーク、九嶺6番・尾島山を目指す

多彩なキノコや植物、コオロギも

尾島山への上りは結構な急登が続く。なかなかにしんどいのだが、沿道には不思議な世界が広がっている。名前はよくわからないが茶色、赤色、白色…色も形もさまざまなキノコがあちこちで顔を出している。(白いのはたぶん最強の毒キノコの一つ、ドクツルタケ)。色も形も様々だが大方は毒キノコだろう。ネット上に「異界へのとびらが開いてしまう…?!『毒きのこ』に会いに行こう」(https://www.asahi.com/articles/AST7J41RDT7JPITB00LM.html?msockid=0e19e891493c689714fefefd488969c9)というHPがあったが、本当に異界に迷い込んだ気分になる。

秋の便りも届いていた。上り始めの舗装路上には銀杏が散らばっていたし、縦走路にはクリも。クサギ(ひどい名前だ)の白い花や藍色に熟した実、紫の小花が咲くヤブラン、水引に似ているところから名付けられたというミズヒキなど多彩な菌類や植物が見られる。コオロギもいた。

路上に散らばる銀杏

路上に散らばる銀杏

クリもあちこちに落ちていた

クリもあちこちに落ちていた

名称不明キノコその1

名称不明キノコその1

名称不明キノコその2

名称不明キノコその2

異界感が漂う赤いキノコ。これも名称不明

異界感が漂う赤いキノコ。これも名称不明

最凶の毒キノコ・ドクツルタケか

最凶の毒キノコ・ドクツルタケか

クサギの花

クサギの花

クサギの実

クサギの実

少し気になったのは、例年ならたくさん地面に落ちているドングリをあまり見かけなかったことだ。今年の全国のクマ被害の多さの原因の一つに主食のドングリの不作が挙げられている。7月には北広島町でけが人が出ているが、冬までにこれ以上人身被害が出なければいいが…。

稜線上は舗装路と山道を交互に

最初のピーク、6番・尾島山についたのは午前9時10分。呉駅を出てから約1時間20分、途中道を間違ったにしてはまあまあのペースだ。山頂には「明治神宮遥拝所」と刻まれた石柱が立っていた。ここから東京の明治神宮に向かって手を合わせたのだろうか。

尾島山の山頂。明治神宮遥拝所の石碑が立っていた

尾島山の山頂。明治神宮遥拝所の石碑が立っていた

続いて休山へ向かう。標高差は180メートルほどだ。車道を歩き続けても登頂できるのだが、単調だし距離も長くなるので「旧道」という小さな道標を頼りに山道に分け入る。何度か車道と出会っては分かれる、を繰り返しながら高度を稼ぐ。

標高460メートルまで来ると「←展望岩100メートル」の標識。YAMAPの地図に「穴場かと」という投稿があった場所だ。せっかくなので行ってみよう。5、6分ほど歩くと東側の斜面の上にせり出した巨岩に着いた。眼下に広の街並みや埋め立て地が広がり、視点を上げると蒲刈諸島や愛媛県との間に広がる斎灘が見渡せる。「穴場」に偽りなしだ。

休山直下の展望岩から東方を望む。蒲刈諸島や斎灘の景観が広がる

休山直下の展望岩から東方を望む。蒲刈諸島や斎灘の景観が広がる

休山山頂の絶景は50メートル先に

一息ついて引き返し、最後の坂を上るとほどなく電波塔が立ち並ぶ7番・休山の山頂だ。ただ、山頂広場は樹木が伸びてまったく眺望がきかない。案内看板も心無い人の仕業なのか、肝心な部分のペンキがはげ落ちてほとんど読めない。「これはがっかり名所かな」。時刻は10時10分だが、朝が早かったので東屋の下でコンビニおにぎりを食べてエネルギーを補給した。

先に向かおうと電波塔の建物の右手を抜けて50メートルほど歩くと、なんと目の前に立派な展望台が現れた。

これは絶景だ。左手奥には野呂山、蒲刈諸島。眼前に斎灘、情島、倉橋島東端の亀ケ首。少し視界が悪いのが残念だが、見通しが良ければ四国連山も見えるはずだ。右手奥には呉の市街地、その向こうには江田島(https://hread.home-tv.co.jp/post-133570/)や似島(https://hread.home-tv.co.jp/post-102057/)も広がっている。先ほどの感想は撤回し、しばし景色に見とれた。

九嶺7番・休山の山頂広場。ここからの眺望はなし

九嶺7番・休山の山頂広場。ここからの眺望はなし

眺望抜群の展望台があった

眺望抜群の展望台があった

休山展望台からの景観。四国連山は見えなかった

休山展望台からの景観。四国連山は見えなかった

気持ち良い下り基調の縦走路を行く

ここからは多少のアップダウンはあるものの、音戸に向けて基本的に高度を下げていくので比較的楽だ。道もまずまず整備されている。(ただし、クモの巣との戦いは続く)約50分歩いて8番・日佐護山への上りにかかる。あまり歩かれていないのか、藪に埋もれそうになっているところも多い。5分ほどで頂上に着いたが、展望もまったくないので写真だけ押さえて先を急ぐ。

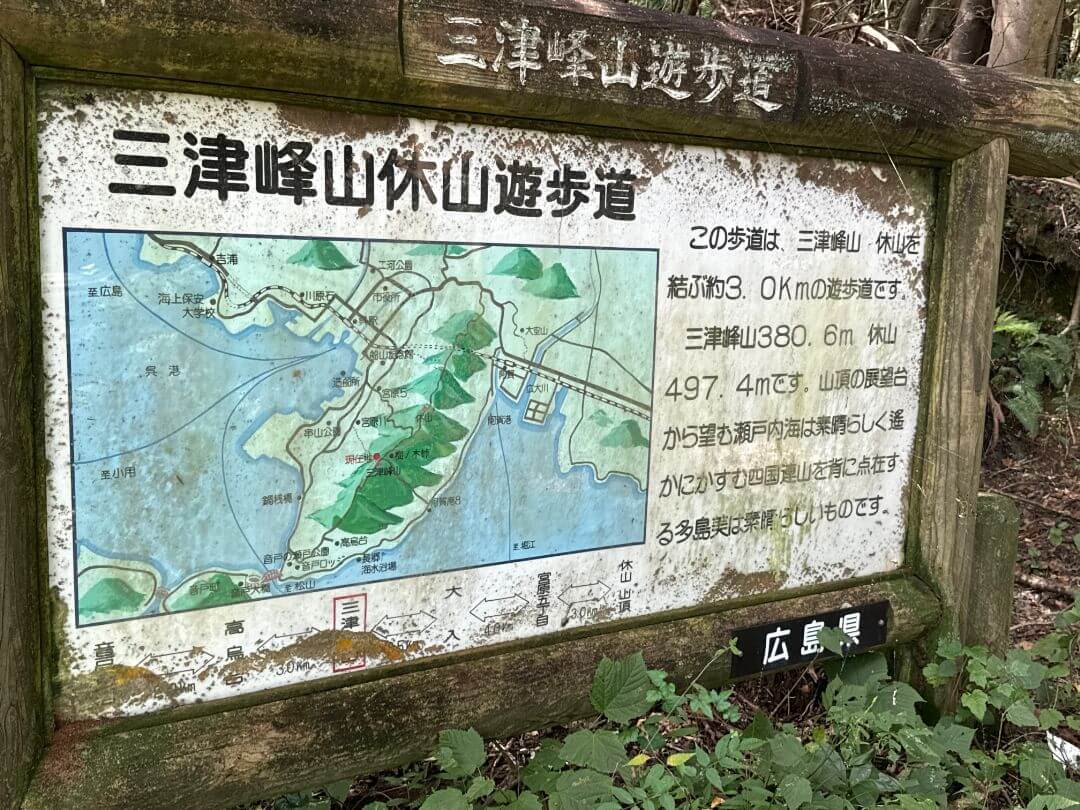

20分ほど下ると車道と合流。「三津峰山休山遊歩道」の大きな看板が立っていた。こちらもかなり傷んでいるが、おおよそを読むのには差し支えない。ただ、地図の記述と里程表が合っていないうえに一部欠損もあるのであまり役には立ちそうにない。

縦走路から休山を振り返る

縦走路から休山を振り返る

展望岩。お弁当を広げるのによさそう

展望岩。お弁当を広げるのによさそう

九嶺8番・日佐護山。眺望なし

九嶺8番・日佐護山。眺望なし

三津峰山遊歩道の看板

三津峰山遊歩道の看板

三津峰山ピークの先に「ご褒美」

ここから9番・三津峰山(地理院地図では高烏山)に向けて最後の上り。急な木段が続くうえ、体力もだいぶ削られているので結構きつい。わずか10分ほどの上りだったが今日イチしんどかった。山頂は眺望もないのですぐに出発。この先に「港が最高に見えます!」(YAMAPの投稿情報)というポイントがあるはずだ。100メートルほど歩くと瀟洒な東屋が見えてきた。ここから見下ろす呉港は…まさに絶景、最高のご褒美だ。

標高が380メートルほどしかなく、眼下は急斜面で港との距離が近いため、船や施設が手に取るようだ。とりわけ海上自衛隊の泊地はよく見える。護衛艦や潜水艦がずらり。空母のような大型の飛行甲板をもつヘリコプター搭載護衛艦(DDH)は「かが」だろうか。世が世なら、こんな場所から見下ろして写真を撮っていたら憲兵に捕まってしまうだろう。

三津峰山の頂上へ最後の急登

三津峰山の頂上へ最後の急登

九嶺の9番・三津峰山。ここは眺望なし

九嶺の9番・三津峰山。ここは眺望なし

東屋から見た呉港

東屋から見た呉港

海上自衛隊の護衛艦や潜水艦がすぐそこに

海上自衛隊の護衛艦や潜水艦がすぐそこに

音戸の瀬戸が見えるところまで降りてきた

音戸の瀬戸が見えるところまで降りてきた

第二音戸大橋

第二音戸大橋

お昼は、だし道楽のかすうどん

時刻は12時。手持ちのパンを食べてもいいのだが、今回は鍋桟橋バス停近くのうどん屋「だし道楽警固屋店」で名物のかすうどんを食べると決めていた。焼きあごの入ったペットボトル入りのだしを自動販売機で展開している二反田醤油=江田島市=の直営店だ。しっかり汗もかいたので塩分補給にも好適だろう。

下山路は的場地区へ通じる点線の道を降りるのが一番近いのだが、あまり歩かれていない道なのでクモの巣城になっていることは必至。分岐まで下りたが、戦う元気もないので車道を歩くことにした。時刻は12時30分。閉店時間は14時30分だから余裕がある。ひらすら車道を歩き、第二音戸大橋の手前をくぐって警固屋の町に下り、そのまま国道487号を呉方面の鍋桟橋へ向かった。

入店は13時30分。細かすうどんの肉トッピング、卵かけごはんもつけて大満足の締めくくりになった。

だし道楽の細かすうどん肉トッピング。撮影前に思わず箸をつけてしまったのでレイアウトが少し崩れてしまった

だし道楽の細かすうどん肉トッピング。撮影前に思わず箸をつけてしまったのでレイアウトが少し崩れてしまった

これで九嶺のうち未踏は「1番・向尾山」「2番・鉢巻山」「3番・傘松山」の3峰になった。易しそうなコースなので近いうちにコンプリートを目指そう。

総歩行距離は12.7キロ、行動時間は5時間45分だった。

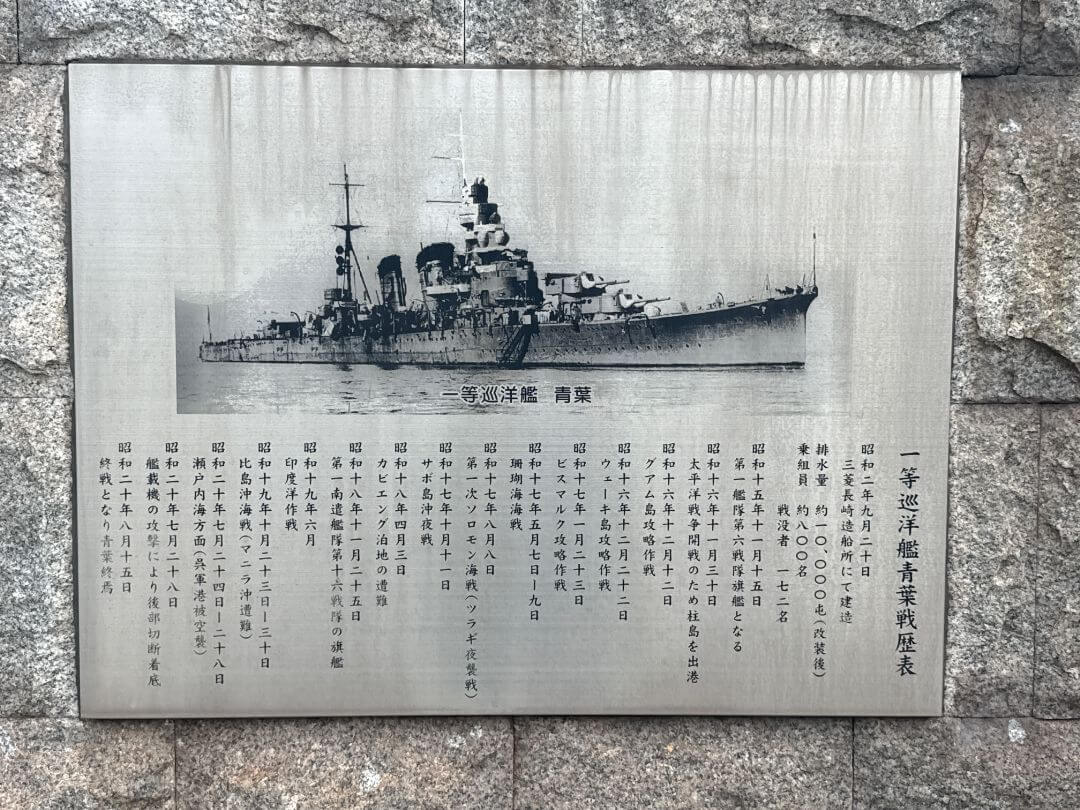

《コラム》「この世界の片隅に」に描かれた巡洋艦青葉終焉之地へ

鍋桟橋の約300メートル音戸寄りに、太平洋戦争末期の1945年7月に米軍機の猛攻を受けた旧海軍の巡洋艦青葉が大破着底した場所に建立された「巡洋艦青葉終焉之地」碑がある。開戦からほとんどの期間を前線で戦い続けた青葉は、フィリピン沖海戦で損傷し、修理もかなわず防空用の浮き砲台として係留されていたところに空襲を受けたのだそうだ。青葉が着底した場面は、漫画家こうの史代さんの「この世界の片隅に」下巻、「第43回水鳥の青葉(20年12月)」やアニメ映画にも描かれている。碑の銘板にはこの攻撃で警固屋地区でも死者3人、民家の全壊48戸の被害が出たことが記されている。「命と平和の尊さ」を後世に伝えるために建立されたという碑に頭を垂れた。

巡洋艦青葉終焉之地碑

巡洋艦青葉終焉之地碑

碑にはめこまれていた巡洋艦青葉の戦歴を示すプレート

碑にはめこまれていた巡洋艦青葉の戦歴を示すプレート

2025.9.27(土)取材 《掲載されている情報は取材当時の内容です。ご了承ください》

50代後半になってから本格的に山登りを始めて5年ほど、中四国の低山を中心に日帰りの山歩きを楽しんでいます。できるだけ公共交通機関を利用しますが、やむを得ない場合に時々レンタカーを使うことも。安全のためトレッキングポールは必ず携行。年齢のわりに歩くのは速い方です。

■連載コラム「バスと電車と足で行くひろしま山日記」