バスと電車と足で行くひろしま山日記 第91回名勝・帝釈峡トレッキング(庄原市・神石高原町)

唐門。通り抜けもできる

唐門。通り抜けもできる

梅雨が明けてから危険な暑さが続いている。35度前後は当たり前、山歩きのホームグラウンドにしている広島県北部の山間部では南部より気温が高い日も少なくない。山登りも状況によっては命にかかわることにもなりかねない。ということで、前回の特別名勝・三段峡(https://hread.home-tv.co.jp/post-523316/)に続いて涼しい峡谷に行くことにした。今回の目的地は名勝・帝釈峡。前半は期待通りの快適なトレッキングだったのだが…。

▼今回のルート

*帝釈峡第2駐車場まで往復ともカーシェアを利用

57年ぶりの再訪

帝釈峡は広島県北部の吉備高原の一角に分布する、古生代の石炭紀からペルム紀(約3億5900年前~約2憶5200万年前)に堆積した石灰岩台地を帝釈川が浸食して形成された全長約20キロに及ぶ大峡谷だ。両岸の岩壁は100メートルを超え、浸食作用で作られた鍾乳洞やさまざまな奇岩・怪石が分布している。中国地方の山地は「中国山地」とひとくくりに呼ばれることが多いが、地形学的には瀬戸内海と日本海を隔てる脊梁となっている部分を中国山地とし、瀬戸内海側を吉備高原、日本海側を石見高原に分類している。高原とはいっても山と谷の集合体で、美ヶ原(https://hread.home-tv.co.jp/post-309938/)や志賀高原など一般的にいわれる高原のイメージとは程遠い。それなのになぜ高原と呼ばれるかといえば、一帯の山頂部をつないだ標高600~700メートルの広い仮想の面(接峰面=せっぽうめん)が平坦になるためで、この接峰面が吉備高原面と呼ばれていることに由来している。

帝釈峡には小学2年生の時に家族旅行で来て以来、57年ぶりの再訪だ。峡谷入口の駐車場に車を停め、当時の記憶をたどりながら歩き始めた。

スタートの帝釈峡第2駐車場。料金は500円

スタートの帝釈峡第2駐車場。料金は500円

縄文時代の岩陰遺跡

スタートしてすぐ左に折れ、峡谷の入り口左岸の寄倉岩陰遺跡を目指す。一帯には帝釈峡遺跡群と呼ばれる石灰岩の洞穴や岩陰に縄文人の生活跡や埋葬地が50以上も見つかっており、西日本でも有数の縄文時代の遺跡が集中する地域として知られている。1963年に発見された寄倉岩陰遺跡は、石灰岩の巨大な岩壁下の岩陰に幅約30メートル、奥行き15メートル以上にわたって縄文時代早期(約6000~12000年前)から縄文時代晩期(約2500年前)にかけての遺物が時代ごとに層状に堆積している。中国・四国地方の縄文時代研究の基準になるとして国の史跡に指定されている。

寄倉岩陰移籍の説明碑

寄倉岩陰移籍の説明碑

10数メートルはあろうかという迫力のある岩壁を下から見上げると、上部は岩が張り出していて風雨をしのぐには好適だったように思える。下部の岩陰が数千年に及ぶ縄文人の生活の跡だ。現在は遺構保護のため埋め戻されているが、過去の発掘調査では数十体もの人骨が発見されている。別の場所に埋葬されていた遺体が何らかの理由でここに集められたか、改葬されたと見られているそうだ。

巨大な石灰岩の岩壁の下に展開する寄倉岩陰遺跡

巨大な石灰岩の岩壁の下に展開する寄倉岩陰遺跡

約6.7キロ南の帝釈観音堂洞窟遺跡から1974年に見つかった骨は、旧石器時代の人間の大腿骨だとして「帝釈観音堂人」と名付けられて全国的な注目を集めた。しかし、後の調査で鹿の骨であることがわかり、幻に終わった。

寒ささえ覚える鍾乳洞

遊歩道に戻り、数分歩くと鍾乳洞「白雲洞」の入り口が見えてきた。前回来た時に一番記憶に残っている場所だ。看板の横に、観光客の感想らしい言葉が掲げられている。「期待せずに入ったけど、洞内はすばらしいです。得した気分になりました」。400円の料金を払って入洞する。狭い入り口をくぐって10メートルほど進むと、いきなり気温が下がる。11度ほどだという。外との気温差は20度はあるだろうか、寒ささえ感じる。山歩きの常として長袖のシャツを着ていたからよかったが、半袖の子どもたちは「寒い」を連発していた。

鍾乳洞・白雲洞の入り口

鍾乳洞・白雲洞の入り口

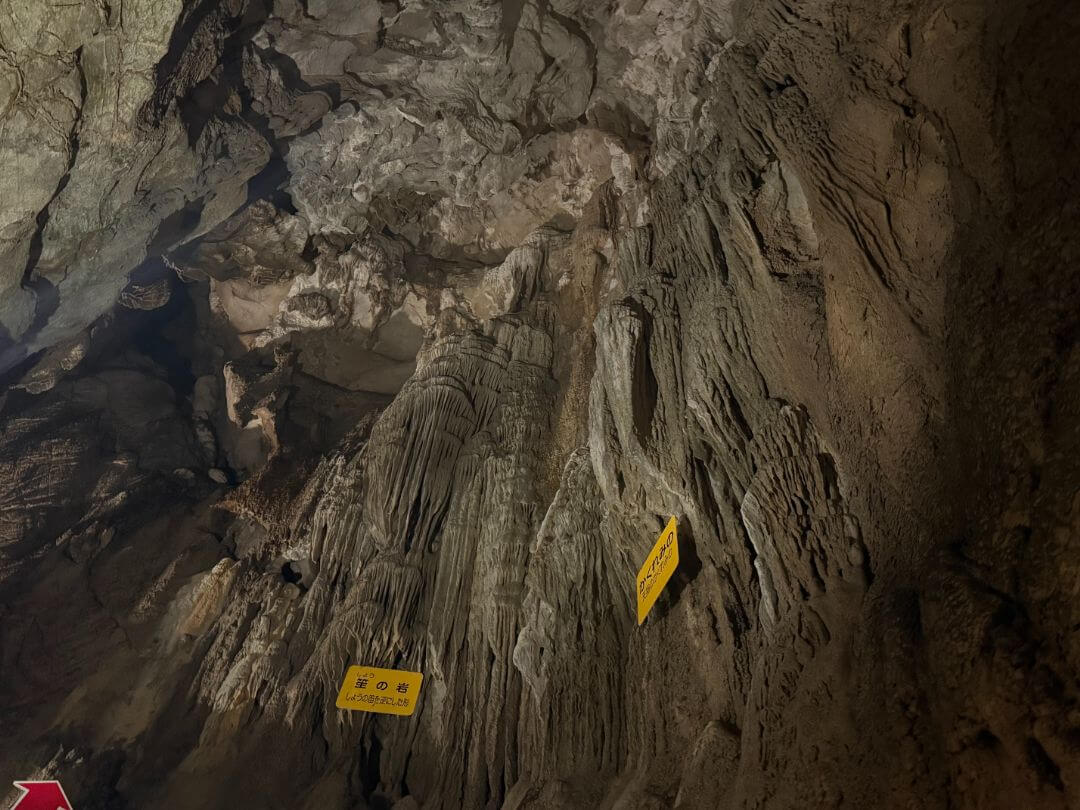

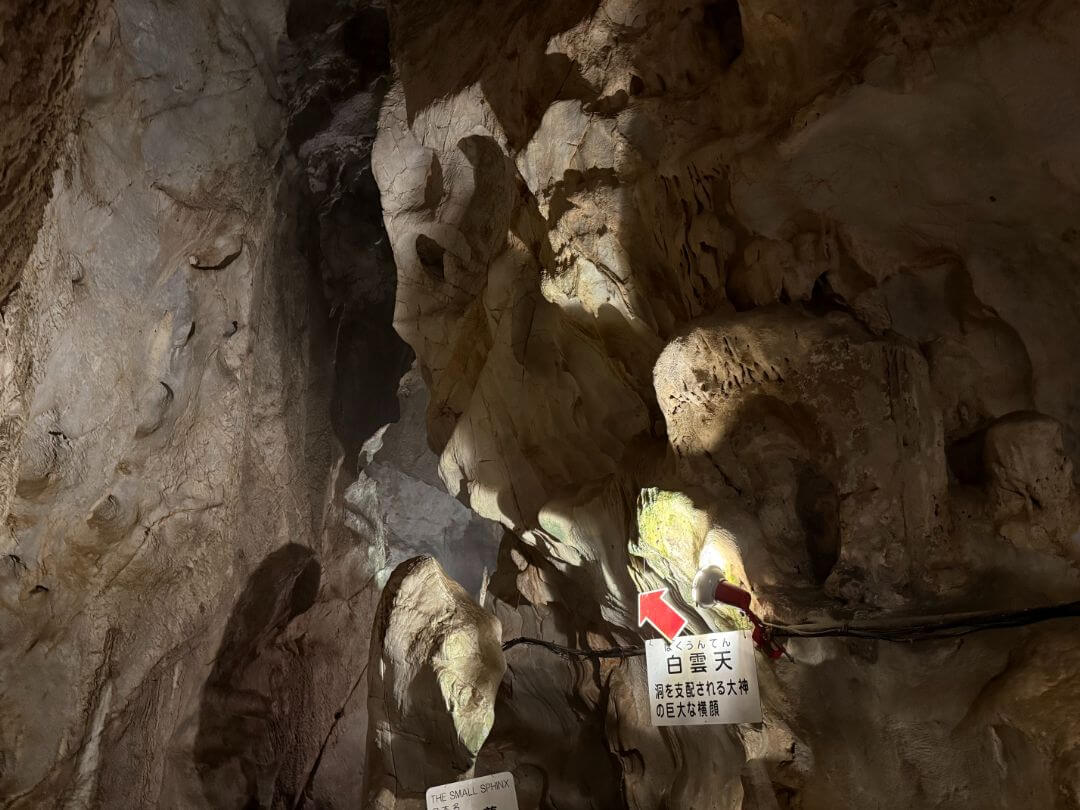

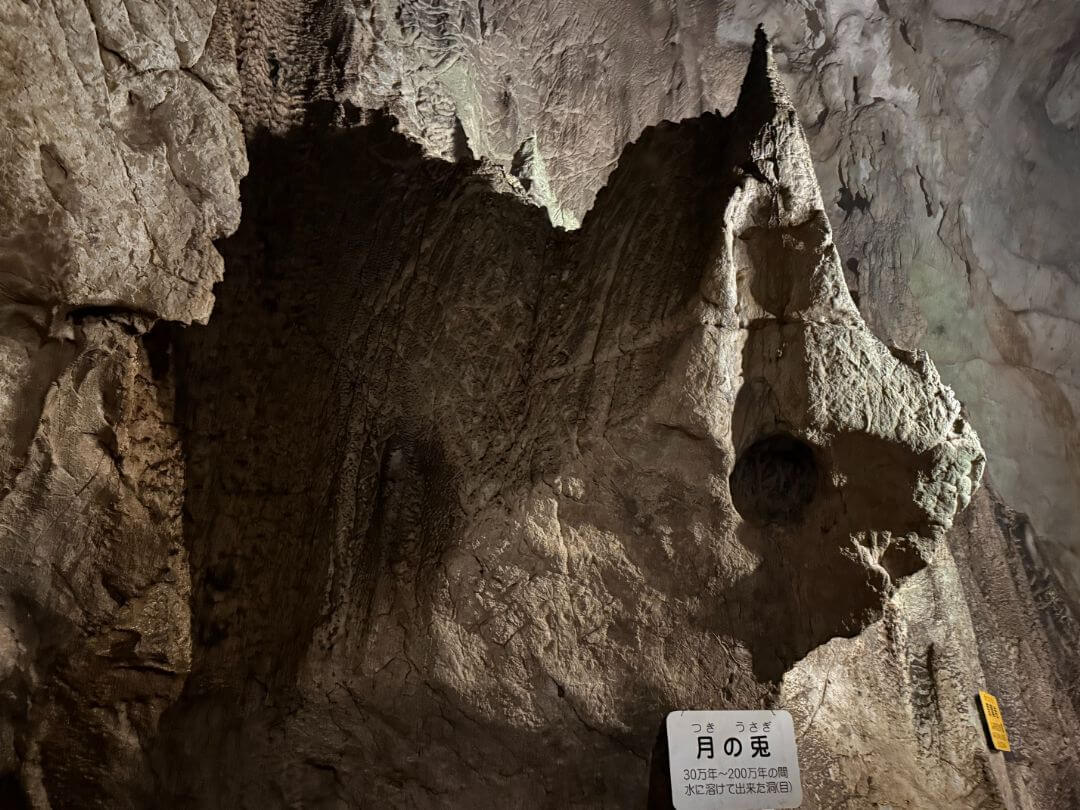

見学できるのは200メートルほどだが、石灰岩を溶かした水が長い時間をかけて作り出した鍾乳石や石筍、動物や神仏になぞらえた形をした岩などが次々登場して飽きない。印象的だったのは、水に溶けてできた穴が目のように見える「月の兎」や洞を支配する神様の横顔だという「白雲天」、1万年かけて形成された、筍のようにもみえる石筍「竹生岩」など。秋芳洞(山口県)ほどの規模ではないが、なかなか見ごたえがある。高い天井を見上げると、コウモリが飛んでいるのも見えた。

溶かされた表面が滝のように見える「瑞穂の滝」

溶かされた表面が滝のように見える「瑞穂の滝」

「笙の岩」と「かくれみの」。左上に天狗の鼻のような横に伸びた石筍があり、「天狗岩」と名付けられている

「笙の岩」と「かくれみの」。左上に天狗の鼻のような横に伸びた石筍があり、「天狗岩」と名付けられている

洞内を支配する神の横顔「白雲天」

洞内を支配する神の横顔「白雲天」

竹生岩

竹生岩

月の兎

月の兎

唐門、鬼の供養塔

20分ほどゆっくり鍾乳洞内を見学して遊歩道に戻る。ほどなく左手に「唐門」があらわれた。帝釈川に流れ込む支流がつくった石灰岩の洞窟の天井部が崩れ、入り口の部分だけが門のように残ったものだという。くぐることもできるので、反対側に通り抜けてみた。

唐門

唐門

唐門を反対側から見る

唐門を反対側から見る

すぐ脇には「鬼の供養塔」と名付けられた、高さ約10メートルの見事な石灰岩の石柱が立っている。後で出てくる「雄橋」「雌橋」を帝釈天に命じられて作った陰陽二鬼神を供養するものなのだそうだ。

鬼の供養塔

鬼の供養塔

圧巻の天然記念物・雄橋

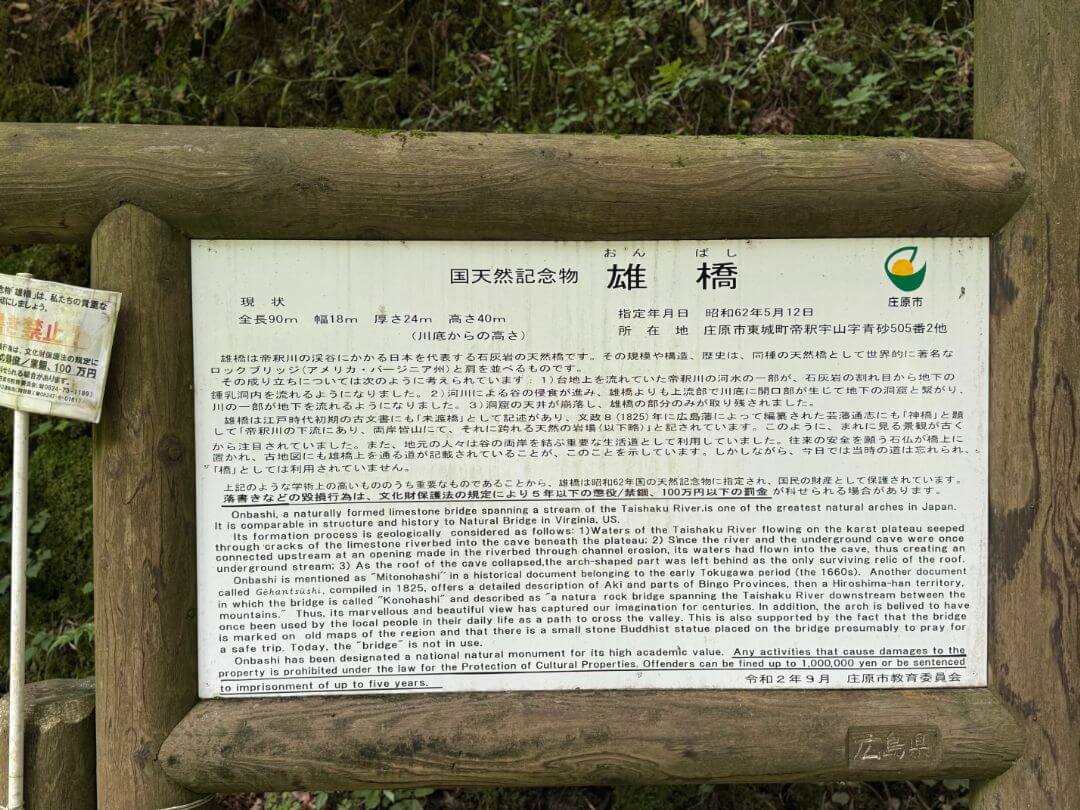

峡谷の入口から約1キロ、前方に川をまたぐ巨大な岩のアーチが見えてきた。帝釈峡最大の見どころにして国指定天然記念物の雄橋(おんばし)だ。全長90メートル、河床からの高さ40メートル、幅18メートルもある巨大な石灰岩の天然橋だ。

圧巻の迫力の雄橋

圧巻の迫力の雄橋

こんな巨大な天然橋が一体どうやってできたのか。現地の説明板によると、元々台地上を流れていた帝釈川の水の一部が石灰岩の割れ目から地下の鍾乳洞内を流れるようになった。その後浸食が進み、雄橋の上流部で川底に開口部が開いて地下の洞窟とつながり、洞窟の天井が崩落して雄橋の部分だけが取り残されたと考えられているという。江戸時代には実際に両岸を結ぶ生活道の橋として使われていたという。

橋の下を見上げる

橋の下を見上げる

それにしても雄大な景観は圧巻だ。時間はちょうど12時。ここでお昼にしよう。橋の真下の河原に下りて腰を下ろした。雄橋がつくる日陰とすぐ脇を流れる川面を吹き抜ける風のおかげでとても気持ちがいい。以前来たときに雄橋の記憶はない。もし来ていたら忘れるはずはないので、多分ここまでは来なかったのだろう。

昼食を食べた河原にて

昼食を食べた河原にて

雄橋の説明板

雄橋の説明板

素麺滝から難路のエスケープルートへ

昼食を終えて先に進む。激流が連続する断魚渓を過ぎてしばらく歩くとかもじ橋。かつては神竜湖まで川沿いを歩いていくことができたが、落石が多発するため通行止めになっている。この先に雄橋と対になる天然橋の雌橋(めんばし)や屏風岩、幕岩などの見どころもあるのだが、見学は不可能。かもじ橋を渡って右岸の崖の上を迂回する山道を歩くしかない。ただ、帝釈峡観光協会が公開している「帝釈峡ぐる~りマップ」(http://taishakukyo.com/wp2/wp-content/themes/taishakukyo/img/access/map.pdf)によると、400メートル先の素麺滝までは見に行けるようになっているので行ってみることにした。

激しい流れの断魚渓

激しい流れの断魚渓

実際にはかもじ橋から先の遊歩道は歩く人もほとんどいないらしく、山にかえりかけたような荒れ道になっている。10分ほど薮こぎをして通行止めになっている素麺橋まで行き、すぐそばの素麺滝の写真だけを押えてほうほうの体で引き返した。

山にかえりつつある遊歩道

山にかえりつつある遊歩道

素麺滝。たどりつくのは難儀した

素麺滝。たどりつくのは難儀した

かもじ橋を渡って迂回路に向かう。入口に「ここから先は、傾斜が急な区間があります。体力に自信の無い方、靴等の装備が整っていない方の通行は困難です」という警告看板が立てられている。標高差約130メートルの上り下りを往復しなければならない。どうしようかと迷ったが、かつて湖畔の旅館に泊まったことがある神竜湖までは行ってみたい。意を決して上り始めた。

かもじ橋。ここから難路の迂回路に向かう

かもじ橋。ここから難路の迂回路に向かう

迂回路の途中にあった休憩所

迂回路の途中にあった休憩所

木段の急登はとにかくきつい。気温も上がっているのであっという間に汗だくだ。これはもう、完全な山登り。これまで渓谷の涼しい平坦な道を歩いてきただけに、消耗が激しい。景色も楽しめないのでただ黙々と歩くしかない。約45分で神竜湖畔の遊歩道にたどり着いた。

赤い鉄橋と黄緑の湖

平坦な湖畔の遊歩道をしばらく歩くと、左手に鮮やかな赤色に塗られたトラス橋が見えてきた。神龍橋だ。もともと昭和5(1930)年に建設された旧紅葉橋で、現在の紅葉橋の建設に伴って解体される予定だったところ、神竜湖を周回する探勝路の一部として活用されることになり、昭和60(1985)年、ユニフロート(小型台船)に載せて現在地に移設されたのだそうだ。橋長は83.9メートル。戦前に建設された道路用の単純トラス橋としては最長のスパンだったこともあり、2002年に土木学会選奨土木遺産に、2009年には国の登録有形文化財に選ばれた。塗り替えられたばかりの西側は、鮮やかな赤い塗装が峡谷の緑に映えて美しい(東側は塗装工事のため仮屋に覆われていた)。

神龍橋。フロートに載せられて移設された

神龍橋。フロートに載せられて移設された

ちょうど眼下を遊覧船が通りかかったので見下ろしてみると、湖面は不自然なほど明るい黄緑色だ。おそらく以前から問題になっているアオコが大量に発生しているのだろう。今年は猛暑で雨も少ないので今後の水質悪化が心配だ。

黄緑の湖水を行く遊覧船

黄緑の湖水を行く遊覧船

変化に富む神竜湖畔の探勝路

神竜湖畔の探勝遊歩道はトンネルあり、橋ありで変化に富んでいる。神龍橋は探勝路を一周して最後に渡ることにして反時計回りで歩くことにした。矢不立城址公園の下をくぐるトンネルの手前には、岩壁の割れ目に小さな石仏が祀られていた。

岩の割れ目の中に安置された石仏

岩の割れ目の中に安置された石仏

トンネルを抜けると、赤いアーチ橋が現れた。桜橋だ。昭和11(1936)年に完成した中路式ブレースドリブアーチ橋という形式の鉄橋で、こちらも2011年に国の登録有形文化財に指定されている。

桜橋

桜橋

神竜湖を望む

神竜湖を望む

57年前に泊まった旅館は湖畔にあったことは覚えているのだが、いまとなってはどこにあったのかはわからない。廃業してしまった施設も少なくないだろう。桜橋を渡ってしばらく進むと県道259号に合流する。土産物店の店先にはオオサンショウウオが飼育されていた。

店頭の水槽で飼われていたオオサンショウウオ

店頭の水槽で飼われていたオオサンショウウオ

トンネルを抜けると紅葉橋に出会う。こちらは神龍橋の代わりに架けられた立派な道路橋だ。橋を渡り、帝釈峡トンネルを抜けて再び探勝路に。湖岸を歩いて神龍橋に戻った。一周約30分ほどだった。

紅葉橋

紅葉橋

再び苦行の道へ

これから同じ道をスタート地点の駐車場に戻らなければならない。また標高差130メートルの迂回路を上って下りるのは、もはや苦行でしかない。猛暑の中、休み休みしながら往路とは逆ルートの山越えを終え、峡谷の遊歩道に下りてきたときにはほっとした。

それにしても、通行止めになっているかもじ橋から神竜湖までの川沿いのルートを歩けたらどんなにか楽しく、充実したトレッキングになるだろう。観光客も増えるのではないか。現状では復活の計画はなさそうなので、もったいないなあと思いながらトレッキングを終えた。

総歩行距離は13.2キロ、休憩を含む行動時間は5時間13分だった。

2025.7.6(日)取材 《掲載されている情報は取材当時の内容です。ご了承ください》

50代後半になってから本格的に山登りを始めて5年ほど、中四国の低山を中心に日帰りの山歩きを楽しんでいます。できるだけ公共交通機関を利用しますが、やむを得ない場合に時々レンタカーを使うことも。安全のためトレッキングポールは必ず携行。年齢のわりに歩くのは速い方です。

■連載コラム「バスと電車と足で行くひろしま山日記」