“幻の渓流魚”「ゴギ」の形に異変 小さな集団は絶滅の可能性も|地球派宣言

庄原市西城町のひろしま県民の森で、電気漁具と呼ばれる機械を使って川の中で捕獲しているのはゴギです。

中国山地の原流域に生息するイワナの仲間で県内では庄原市の一部にしか生息しておらず、「幻の渓流魚」と呼ばれています。

※電気漁具は特別な許可を得て使用しました

ゴギ

ゴギ

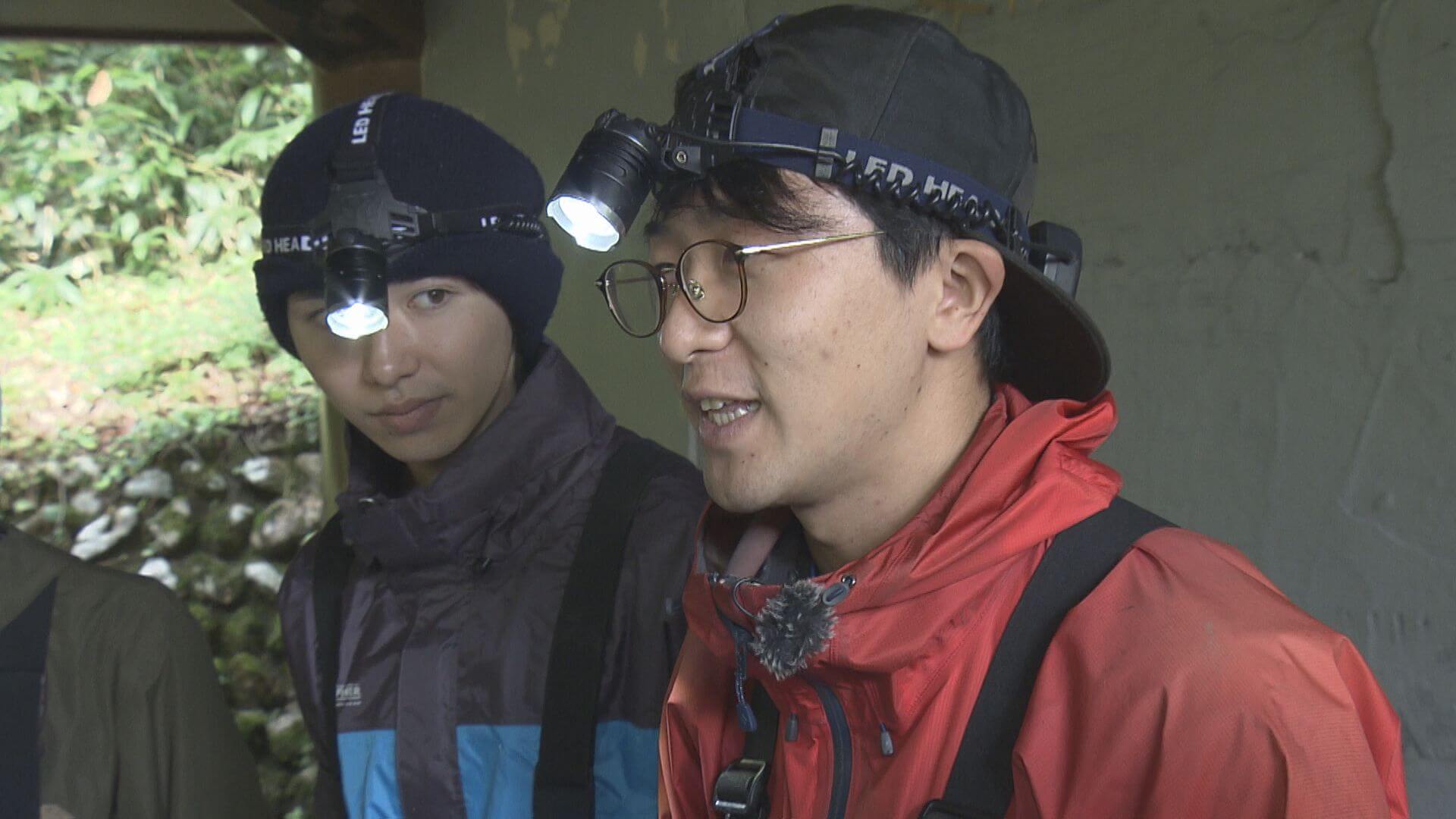

捕獲したゴギについて説明しているのは、愛媛大学大学院の佐々木悠人(ささき・ゆうと)さん。

愛媛大学や近畿大学の後輩らと一緒に、年に2回ゴギの生態調査を行っています。

こどもたちに説明する佐々木さん

こどもたちに説明する佐々木さん

庄原市出身の佐々木さんは、ゴギのことを知ってもらおうと特別授業を開いています。

「地元にこれだけ希少で生物的にも面白い魚がいるということを知ってもらう。そういう機会を作ることは非常に大事だ」と特別授業の目的を話します。

愛媛大学大学院 佐々木悠人さん

愛媛大学大学院 佐々木悠人さん

この日、参加したのは庄原市内の小学5年生。

早速、捕獲したゴギを水槽から取り出して長さを調べます。

見るのも触るのも初めての子どもたち。

貴重なゴギに興味津々です。

ゴギを見るこどもたち

ゴギを見るこどもたち

川にすむゴギは何を食べているのでしょうか。

佐々木さんが子どもたちに聞くと、「プランクトン」と返ってきました。

では、実際何を食べているのか検証です。

佐々木さんが、ゴギの口から水を入れて胃の内容物を吐かせると……。

中から出てきたのは、カマキリやバッタに寄生するハリガネムシ。

ハリガネムシ

ハリガネムシ

なぜ、ハリガネムシを食べているのでしょうか。

佐々木さんは「カマドウマというバッタに寄生して、バッタはこのハリガネムシに操作されて水の中に飛び込みます。飛び込んだバッタをゴギが食べている」と説明します。

ほかにもゴギは水の中の昆虫やトンボなどを食べるそう。

佐々木さんによると、これまでの調査でゴギが1年間に食べるエサの半分以上は、川に落ちてきた虫などに頼っていることがわかっているそうです。

水の中で食べるゴギ(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

水の中で食べるゴギ(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

ゴギの生態を学んだところで特別授業は終了。

佐々木さんは「豊かな森がないと生きていけないような生き物が渓流魚やゴギで、ゴギを守ろうと思うと川だけじゃなくて自然環境、全てを守るという意識が非常に大切になってくる」と話します。

説明する佐々木さん

説明する佐々木さん

この日は、別の場所でもゴギの調査が行われました。

佐々木さんらは年間約1万匹をつかまえるそうですが、最近、エラが露出したり、背びれが曲がったりするなどのいびつな形のゴギが庄原市内のある場所で見つかっていると話します。

いびつな形のゴギ(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

いびつな形のゴギ(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

実はこの場所には土砂災害などを防ぐための砂防堰堤が建設されていて、生き物が自由に移動できなくなったそうです。

佐々木さんは「ゴギは支流と本流を行き来しながら成長するが、行き来ができなくなることで、支流の個体群が小さな集団になってしまって、数百匹だけで何十年も世代交代を繰り返した結果、血が濃くなってしまって外部形態に現れてきた」と話します。

砂防堰堤(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

砂防堰堤(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

佐々木さんは「このまま進むと、小さな集団のゴギは100年以内に絶滅してしまう可能性がある」といいます。

幻の渓流魚は、いま新たな問題に直面しています。

ゴギ(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

ゴギ(提供:愛媛大学大学院 佐々木悠人さん)

広島ホームテレビ『ピタニュー』

地球派宣言コーナー(2025年11月5日放送)