【福山市内海町】アイゴが海草や藻を……特産品にも影響|地球派宣言

福山市内海町で海草や藻がアイゴという魚に食べられる被害が出ています。

地元でのり養殖などを営むマルコ水産の営業部長・兼田寿敏さんは「ひどいところはロープがあるところのまわりに、何百匹も群がって食べています」と話します。

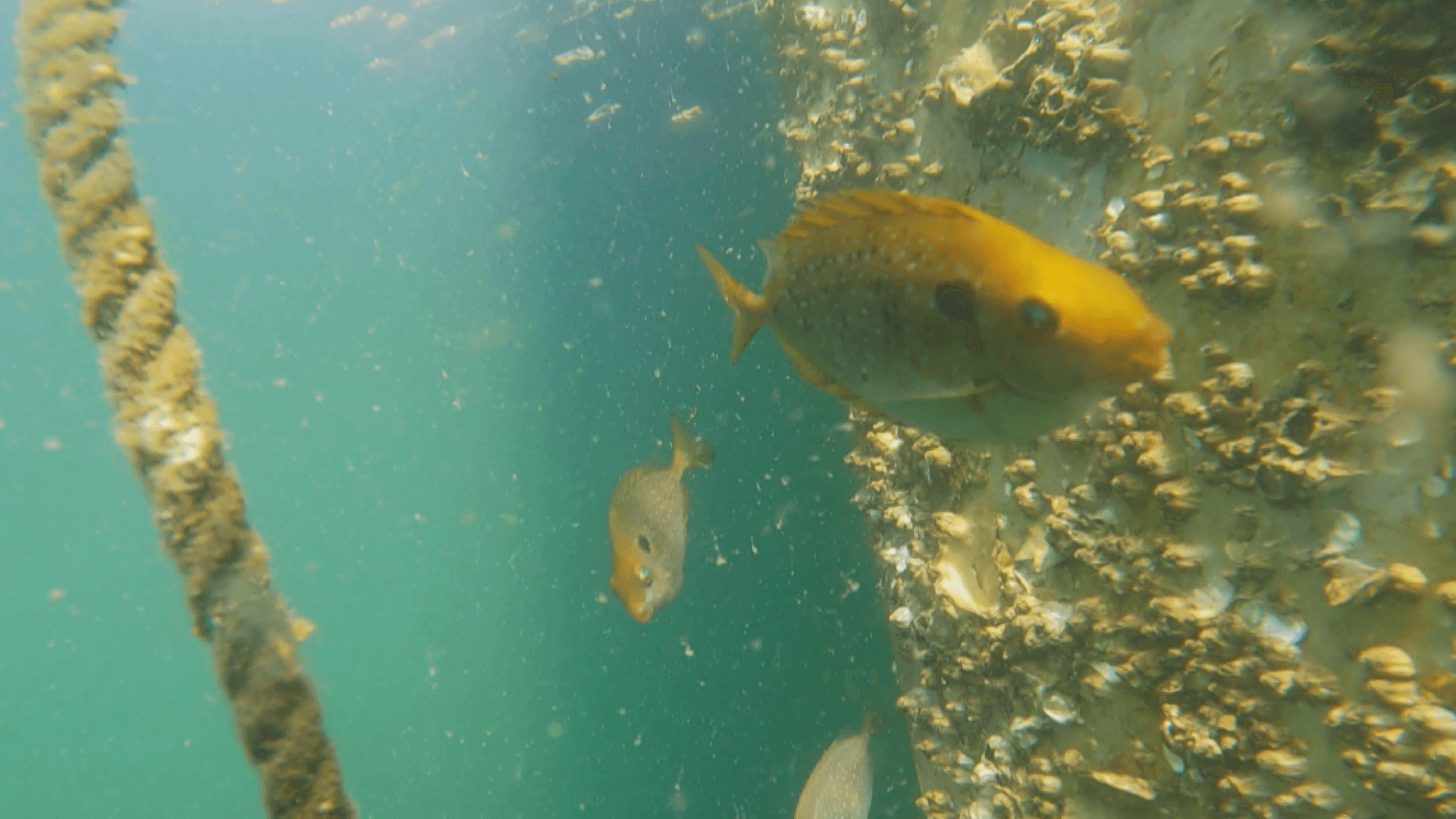

ロープの海草を食べるアイゴ(提供:マルコ水産)

ロープの海草を食べるアイゴ(提供:マルコ水産)

アイゴは温暖な地域に生息する魚で、ヒレに毒があり、扱いが難しいとされています。

内海町でも数年前から急激に増え、かわりに海草や藻が海から消えたそうです。

船で近づいて水中にカメラを入れてみましたが、「海草が生い茂っていてもおかしく無い場所も、全く何もないと思います」と兼田さんは嘆きます。

説明するマルコ水産兼田さん

説明するマルコ水産兼田さん

別の場所でもカメラを入れてみますが、海草はなく、優雅に泳ぐアイゴが確認できました。

兼田さんは「藻場が無くなれば魚のすみかや産卵場所、餌場がなくなる。そうなると魚がいなくなります」と影響を心配します。

そして、「いま海の中で生きている魚の中でアイゴが一番多いんじゃないかなというくらいいる」と話します。

岸壁を泳ぐアイゴ

岸壁を泳ぐアイゴ

兼田さんが海草の被害に気づいたのは、手塩にかけて育てたのりが、クロダイの食害にあったことがきっかけでした。

場所によっては全く収穫できないくらい食べられてしまったそうです。

昔から瀬戸内海にはクロダイが多くいましたが、クロダイは冬になると海草を食べるという習性があるのだそう。

兼田さんは「いま見ると磯に何にも海草がなく、それが何もなくなったから(クロダイが)のりを食べに来るようになったのではないか」と話します。

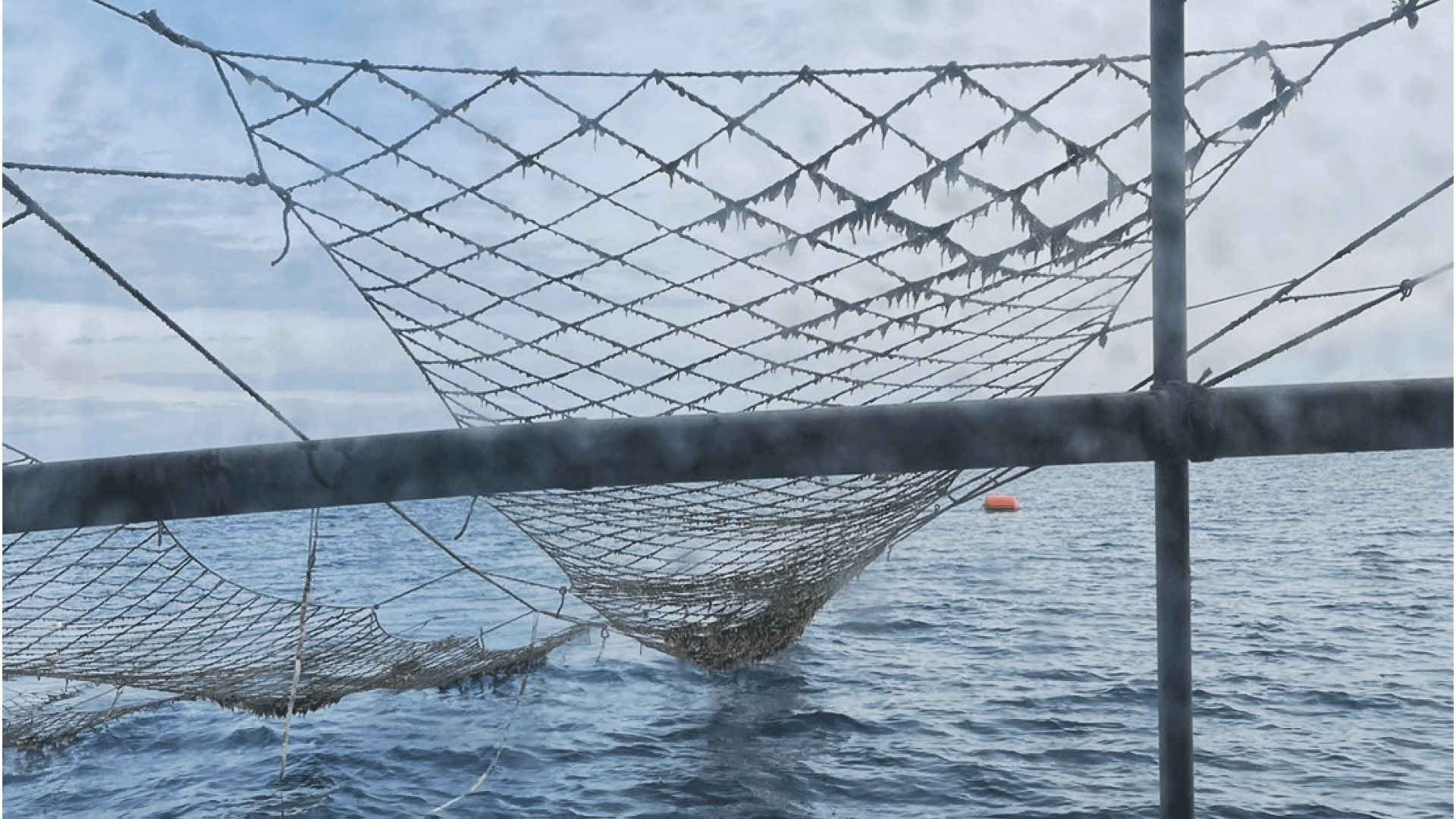

クロダイに食べられたノリの網(提供:マルコ水産)

クロダイに食べられたノリの網(提供:マルコ水産)

影響はほかにも出ています。

船のまわりを覆うように泳いでいるのは、ミズクラゲ。

アイゴが海草を食べ尽くしたころから大量発生が相次いだそうです。

クラゲの幼生(ポリプ)は人工構造物のようなところにつきやすいそうなのですが、

兼田さんは「昔はそういう人工構造物には海草や付着物がついていたが、いまはアイゴに食べられてそれがほとんどなくなり、クラゲの幼生(ポリプ)がつきやすくなったということが考えられるのではないか」とその原因を推察します。

船の周りに浮かぶミズクラゲ(提供:マルコ水産)

船の周りに浮かぶミズクラゲ(提供:マルコ水産)

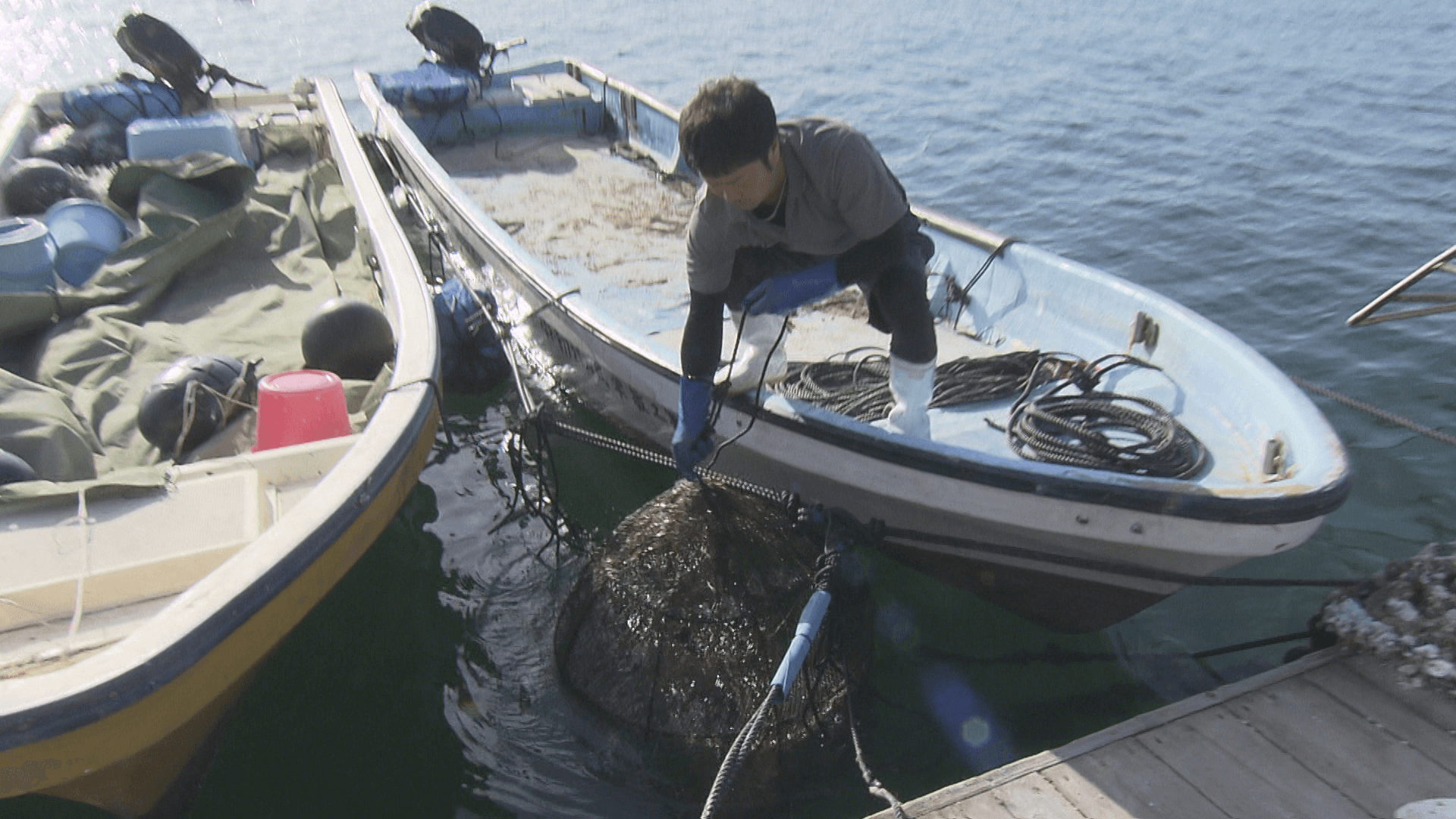

兼田さんが所属する田島(たしま)漁協では、4月からアイゴの試験捕獲を始めました。

広島県内ではカゴを使った漁が禁止されているため、特別な許可を得て、港の岸壁に設置しています。

個体数を減らして海草がもう一回生えてくるようにとアイゴの捕獲を始めたそう。

ただ、試験捕獲でつかまえるのは限界があるため、広域的な取り組みが必要だと兼田さんはいいます。

アイゴの試験捕獲

アイゴの試験捕獲

兼田さんは「のり養殖の被害、クラゲの大量発生、それだけが被害なわけではなくて、CO2(二酸化炭素)の海の持つ吸収能力が下がるとか、漁業者だけではなく、大変なことだというふうに感じていただける人がたくさん生まれてくれば、必然的に何とかしようという動きになってくるではないか」と話します。

マルコ水産 兼田さん

マルコ水産 兼田さん

広島ホームテレビ『ピタニュー』

地球派宣言コーナー(2025年10月8日放送)