バスと電車と足で行くひろしま山日記 第93回【遠征編】西六甲・摩耶山、シェール槍(神戸市)

摩耶山上・掬星台から六甲最高峰方面を望む

摩耶山上・掬星台から六甲最高峰方面を望む

関西の人気の山・六甲山では、東西に広がる山域を神戸市須磨区から宝塚市まで56キロを歩き通す六甲山全山縦走大会が毎年開かれている。今年(2025年)は11月9日に開かれる。以前から興味を持っていたのだが、さすがに獲得標高が3000メートルを超える全山縦走に出る自信はないので、約20キロの半縦走コース(須磨浦公園~新神戸)を申し込んだ。比較的標高が低いルートを通る半縦走コースは、最高でも486メートルだが、アップダウンが激しく獲得標高は1800メートル(!)。入念に準備をしておかねばならない。お盆休みの今回は、半縦走では登らない後半の摩耶山を目指してみることにした。3年前に掲載した六甲山(https://hread.home-tv.co.jp/post-166096/)は最高峰のある東六甲地区だったが、摩耶山は西六甲エリアの主峰だ。

▼今回のルート

行き)神戸市営地下鉄(おとな片道210円)/三宮(08:40)→(08:42)新神戸(三宮駅までのルートは省略)

帰り)阪急バス(おとな片道500円)/摩耶山市立自然の家前(16:06)→(16:25)六甲ケーブル山上駅

六甲ケーブル(おとな片道800円)山上駅(16:30)→(16:40)下駅

*ケーブルカーはお盆多客期の臨時便を利用

神戸市営バス(おとな片道460円)六甲ケーブル下(16:46)→(17:05)JR六甲道

(JR六甲道以降のルートは省略)

トレイルステーションは定休日

地下鉄駅からエスカレーターで新神戸駅の1階に出ると、トレイルステーション神戸(https://kobe-rokko.jp/toreko/)がある。神戸の山を訪れる人に気軽により安全に楽しめるよう様々なサービスを提供する登山支援拠点だ。おすすめの登山ルートやハイキング情報の提供のほか、登山用品のレンタルや販売、荷物の一時預かりなどにも対応してくれる。神戸市の業務委託を受けて登山用品店などが運営している。ほかではあまり見ない施設なので是非寄ってみたかったのだが、なんと水曜日は定休日。お盆とはいえ例外はないようだ。

新神戸駅1階にある登山支援施設「トレイルステーション神戸」。この日は定休日だった

新神戸駅1階にある登山支援施設「トレイルステーション神戸」。この日は定休日だった

実は、新神戸駅で駅弁「六甲山縦走弁当」(https://www.awajiya.co.jp/bento/#fancybox-thumb-47)を買うつもりだったのだが、トレイルステーション神戸の横が登山口への通路になっていることもあって、うっかりそのまま登山口に向かってしまった。

和歌に詠まれた布引の滝

まずは名勝布引の滝を目指す。布引の滝は1つの滝ではなく、生田川の中流にかかる4つの滝の総称で、下流から雌滝(めんたき)、鼓ヶ滝(つつみがだき) 、夫婦滝(めおとだき)、雄滝(おんたき)が約200メートルの区間にかかっている。それぞれ風情の異なる滝の姿を楽しめる。

布引の滝案内板

布引の滝案内板

雌滝(奥)と取水堰堤

雌滝(奥)と取水堰堤

鼓滝

鼓滝

最も上流にある雄滝はまさに雄大。高さ43m、水量豊富で水音も大きく見ごたえ十分だ。平安時代の歌人で六歌仙、三十六歌仙の一人に数えられる在原業平がこの滝の様子を詠んでいる。

「ぬき乱る人こそあるらし白玉のまなくも散るか袖のせばきに」(古今和歌集)

(流れ落ちる水しぶきを白玉に例え)つらぬき通している糸を抜き取って玉をばらばらにして散らしている人がいるのだろうか、絶え間なく白玉(水しぶき)がかかってくるよ、受け止めるこの袖はそんなに広くないのに。

落差43メートルの雄滝

落差43メートルの雄滝

夫婦滝(手前)。奥は雄滝

夫婦滝(手前)。奥は雄滝

当時は水しぶきがかかる距離まで近づけたのかもしれないが、いまは滝壺を挟んで数十メートル離れた橋の上から見るしかない。それでも岩に当たって砕け散るしぶきは白玉のようでもあり、水の落下音も迫力がある。滝壺から流れ落ちる水が織りなす夫婦滝と併せて見れば神々しさすら感じる。那智滝(和歌山・那智勝浦)、華厳滝(栃木・日光)とともに日本三大神滝(瀑)と呼ばれるのもうなずける。

(動画もご覧ください)

最初のビューポイントと明治の石張り堰堤

雄滝を後に、雄滝茶屋を抜けてしばらく上ると見はらし展望台だ。本日最初のビューポイントで、標高は約160メートル。新神戸駅前の高層マンションやホテルよりも少し低いが、神戸の市街地や港が近くに見えて迫力がある。

みはらし展望台から新神戸方面を望む

みはらし展望台から新神戸方面を望む

展望台を後に登山を再開、布引貯水池を目指す。左手には神戸布引ハーブ園に通じるロープウエーのゴンドラが見える。川沿いの歩きやすい道を歩くこと10分弱、正面に石張りの風格のある堰堤が現れた。布引五本松堰堤(えんてい)だ。明治時代に貿易港として急速に発展した神戸の水需要を賄うために建設された水道の中核施設で、高さ33.3メートル、長さ110.3メートル。表面の石張りは、コンクリートの型枠として使われたもので周囲の景観にも調和している。

布引地区の水道施設は、明治33(1900)年に布引貯水池を構成した布引五本松堰堤や雌滝取水堰堤などが、1907年までに付属施設が完成した。明治期を代表する水源地水道施設の一つであり、重力式コンクリート造堰堤の先駆けでもある布引五本松堰堤を含めて歴史的にも土木技術的にも高い価値があるとして2006年に国の重要文化財に指定されている。

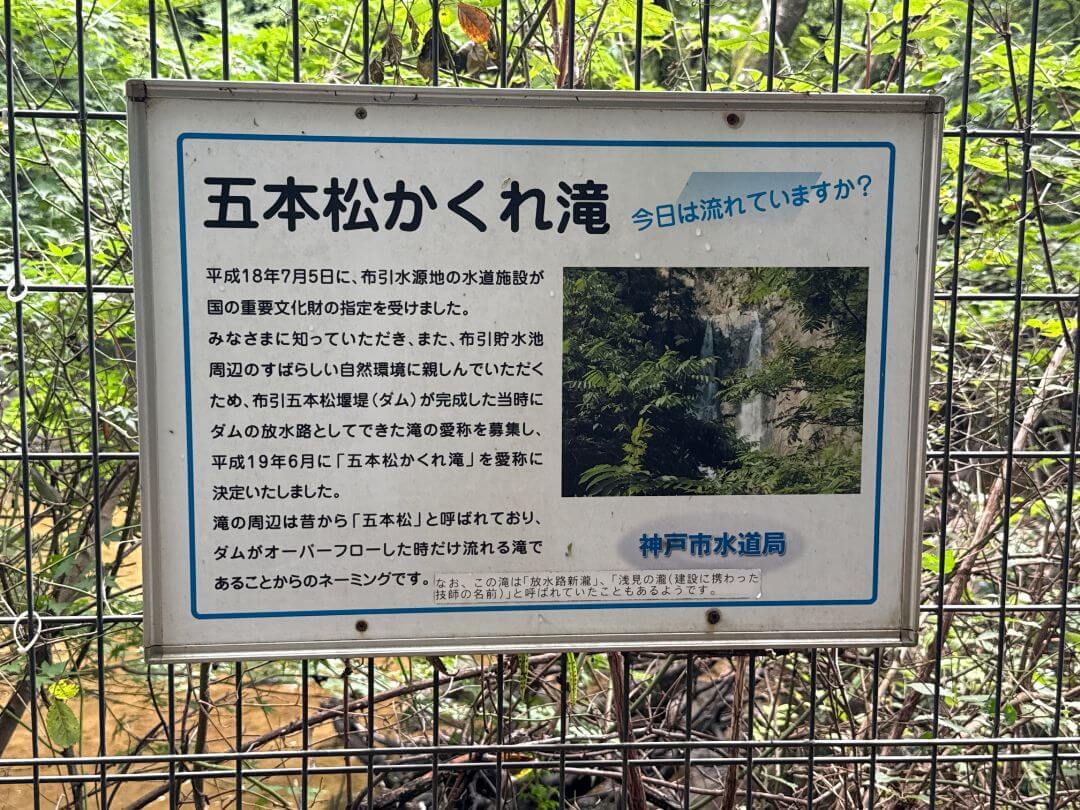

右手には「五本松かくれ滝」。これはダムの水量が増えた時だけ水が流れる放水路で、自然の滝のようにも見えて興味深い。

五本松かくれ滝。天然の滝のように見えるが…

五本松かくれ滝。天然の滝のように見えるが…

堰堤の脇を上りきると布引貯水池に出た。ほぼ満水状態で、湖面が周囲の山や空を映して美しい。ダム湖は水質がよくないところが多いが、ここは上流に清水だけをダム湖に流す分水堰堤が設けられているおかげで水質は良好だ。歩道を渡って湖畔の遊歩道へ。快適な登山が続く。

実はダムの放水路。水量が多い時にしか流れない

実はダムの放水路。水量が多い時にしか流れない

布引貯水池をつくる石張りの五本松堰堤

布引貯水池をつくる石張りの五本松堰堤

布引貯水池。濁流が流れ込まない工夫が施されているので水は澄んでいる

布引貯水池。濁流が流れ込まない工夫が施されているので水は澄んでいる

歩道を渡って湖畔の遊歩道へ

歩道を渡って湖畔の遊歩道へ

苦闘の稲妻坂と天狗道

半縦走コースとの合流点となる市ヶ原に着いたのは午前9時40分。15分ほど歩いて「摩耶山2.6キロ(天狗道)」の案内標識を右に折れて摩耶山への上りにかかる。

生田川に別れを告げて右手の山登りに向かう

生田川に別れを告げて右手の山登りに向かう

気温が上がってきたこともあり、少しばててきたところに急登はこたえる。息を切らしながら上っていくと、標高420メートル付近にベンチが置かれていた。ありがたく休憩させていただく。ここから先、水平距離で300メートルの間に一気に標高差100メートルを上る急登だ。その名も「稲妻坂」。息が上がり、休み休み上る。途中、傘の直径が50センチはあろうかというなぞのきのこを見かけた。

稲妻坂の険しい山道

稲妻坂の険しい山道

稲妻坂の途中で見つけた傘の直径が50センチはあろうかというなぞのキノコ

稲妻坂の途中で見つけた傘の直径が50センチはあろうかというなぞのキノコ

標高555メートルまで上ると道は平坦になり、ほっと一息。天狗道に入った。しばらくは穏やかな道だが、20分ほどでまた急登に。朝はしっかり食べてきたつもりだが、エネルギー切れになりそうだ。水分はしっかり用意していたが、食料はお弁当を買い忘れたので菓子パンが1個きり。シャリバテ(御飯が足りずにバテてしまうこと=血糖値が下がって力が入らなくなる)になってはまずい。山頂まで行けば売店やレストランもあるだろうと期待して、標高610メートル付近にあったベンチに腰を下ろして早めの昼(軽)食を取ることにし、菓子パンとレモンティーで糖質を補充した。

天狗道も厳しい場所が多い

天狗道も厳しい場所が多い

摩耶山天上寺跡と旧摩耶の大杉

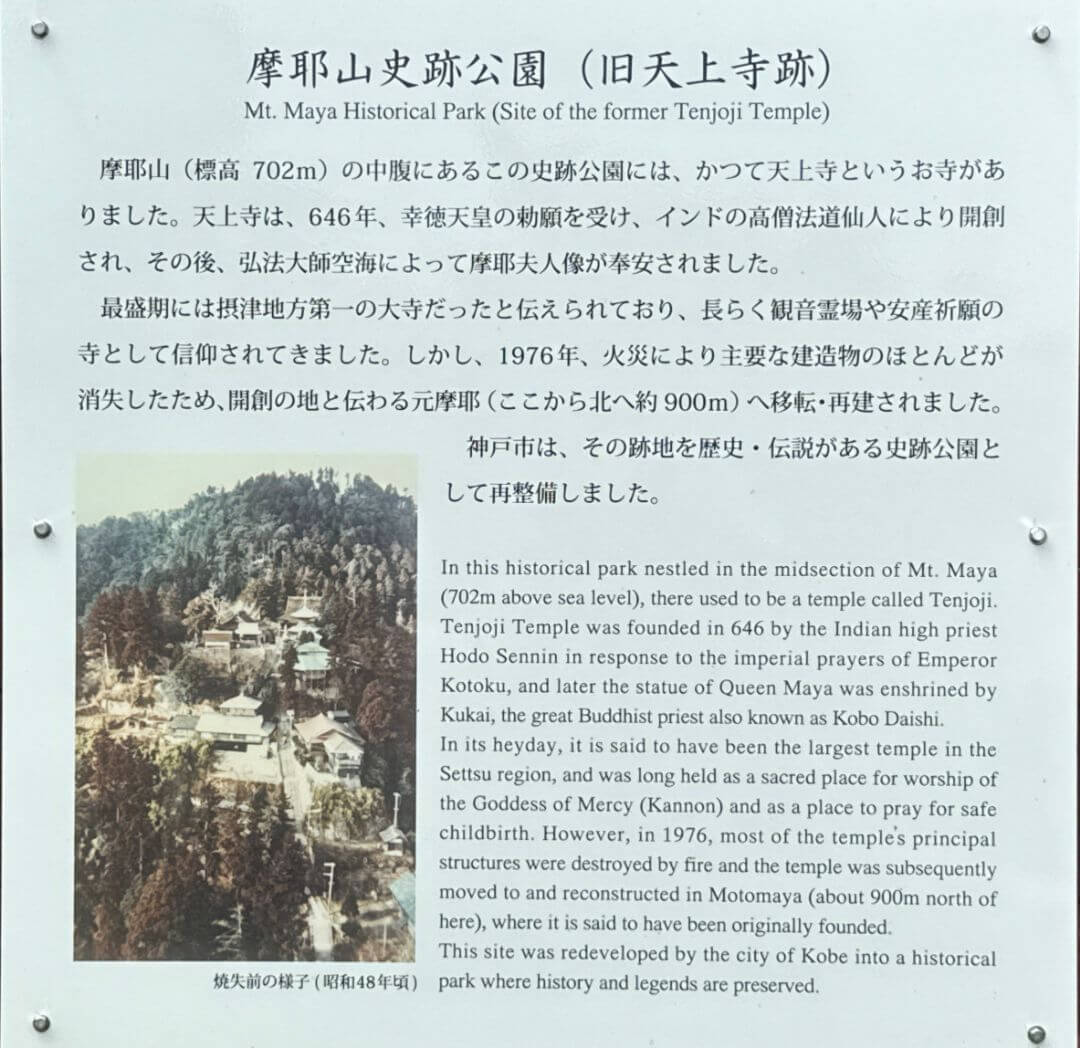

摩耶山の山頂(三角点698.6メートル)に着いたのは12時18分。なかなかの苦行だった。暑さもあってかなり疲れが増している。ここからいったん南へ90メートルほど下り、摩耶山史跡公園に向かう。テラス状になった敷地には、建物の礎石や石畳、旧参道の石段が残されている。

摩耶山の三角点は698.6メートル。最高地点は702メートル

摩耶山の三角点は698.6メートル。最高地点は702メートル

史跡公園になっている旧天上寺跡。後方は摩耶山の山頂

史跡公園になっている旧天上寺跡。後方は摩耶山の山頂

ここには山名の元になった釈迦の母・摩耶夫人(まやぶにん)の像を祀る摩耶山天上寺があった場所だ。開創は646年と伝えられ、約13メートル四方の本堂をはじめ、摩耶夫人堂や多宝塔、護摩堂など多くの堂塔が立ち並んでいたが、1976年の火災で焼失。その後約900メートル北の開創の地と伝わる元摩耶の地に移転して再建されている。

消失前の天上寺の伽藍の写真を載せた説明板

消失前の天上寺の伽藍の写真を載せた説明板

案内板に表示された在りし日の写真と建物の基礎の遺構からかつての荘厳な姿を想像する。石段を少し下りて西に100メートルほど入ると、巨大な杉の大木が現れる。「旧摩耶の大杉」だ。市街地から見てもそれとわかる巨木だったが、天上寺の火災の際に火の粉を浴びたことが原因で樹勢が衰えて枯死してしまった。「旧」がつくのはそのためだ。近寄ることはできないが、幹の周りは8メートルもあるという。樹齢3000年といわれる屋久島の紀元杉の幹回りが8.1メートルだから、もし生き残っていたら名勝になっていたことだろう。

旧寺域に通じる立派な石段が往時をしのばせる

旧寺域に通じる立派な石段が往時をしのばせる

旧摩耶大杉

旧摩耶大杉

頼みの掬星台のレストランは休業

摩耶山史跡公園を後に石段交じりの急坂を15分ほど上って(結構しんどい)掬星台(きくせいだい)へ。夜は星を掬(すく)えそうな場所ということから名付けられたそうだ。夜景の名所としても有名で「1000万ドルの夜景」、北海道・函館山、長崎・稲佐山と並ぶ日本三大夜景の地でもある。昼間でも神戸阪神間から大阪平野、大阪湾、紀伊半島、淡路島を見渡せる眺望は抜群だ。湿度が高く、少しもやっているので透明度は良くないが、苦労して上ってきたかいのある風景だ。

六甲山随一の眺望を誇る掬星台の広場

六甲山随一の眺望を誇る掬星台の広場

神戸・阪神間から大阪方面まで一望できる掬星台からの眺め

神戸・阪神間から大阪方面まで一望できる掬星台からの眺め

掬星台の西側には摩耶ロープウエーの星の駅がある。駅舎の2階にはカフェがあるのでここで昼食を、と思ったのだが、なんと火曜・水曜は定休日。売店もない。塩タブレットとお茶でもつだろうか。少し不安を抱えつつ、掬星台を後に山上を20分ほど歩いて現在の摩耶山天上寺へ。本堂と摩耶夫人堂にお参りした。

再建された摩耶山天上寺本堂

再建された摩耶山天上寺本堂

穂高湖畔で待望の昼食

天上寺から神戸市の水道施設のある摩耶別山(715メートル)を経て少し荒れた道を下る。「アゴニー坂」というのだそうだ。agonyは英語で「苦しみ」「苦痛」という意味。車道まで標高差約90メートルを一気に下る。雨上がりの路面は滑りやすく、浮石もあって気を遣うし、上りはまたしんどそうだ。

アゴニー坂を下りて車道を歩く。時刻は14時30分。下山路をどうするか考えなければならない。計画では三国池を経て六甲ケーブル山上駅まで歩いてケーブルカーか徒歩で六甲ケーブル下駅に下山するつもりだったが、スタミナを考えるとちょっと難しそうだ。

考えながら歩いていると、道路脇にカフェの看板が出ている。各種カレーやパスタなどのメニューがある。エネルギー切れ目前だったので助かった。

しゃれたデザインのカフェ・シェールミエール

しゃれたデザインのカフェ・シェールミエール

脇道を下っていくと、穂高湖のほとりに三角形のしゃれた建物が立っている。カフェ&レストハウス「シェールミエール」。周囲にはキャンプ施設があり、湖ではカヌーやSUPなどさまざまなアクティビティも楽しめる。1973年にオープンした神戸市立少年自然の家を2024年にリニューアルして大人も子供も楽しめる施設にしたのだそうだ。

入店してブッチャーズチキンカレーを注文。ルーはトマトスパイスカレーとキーマカレーの2種から選べるというので、辛口のトマトスパイスカレーを選択。湖を見渡せる席を確保した。

シェールミエールから見たシェール槍(中央)と穂高湖

シェールミエールから見たシェール槍(中央)と穂高湖

待望の昼食だ。カレーは本格的なスパイスカレーで文句なしにうまい。トッピングされているチキンもしっかり味が乗っており、カレーに負けないボリューム。満足度マックスだった。(写真は撮り忘れた)

眼前にそびえるシェール槍へ

食事中、湖の向こうにそびえる山が気になった。YAMAPの地図によると山名はシェール槍(643メートル)。端正な三角形の山容が登頂欲を刺激する。湖畔からの標高差は50メートルほど。これは上らない手はない。山名のシェールはこの山を愛したドイツ人の名から、槍は槍ヶ岳から付けられたそうだ。そういえばカフェの店名もシェールミエール(シェール〈槍〉見える)だ。

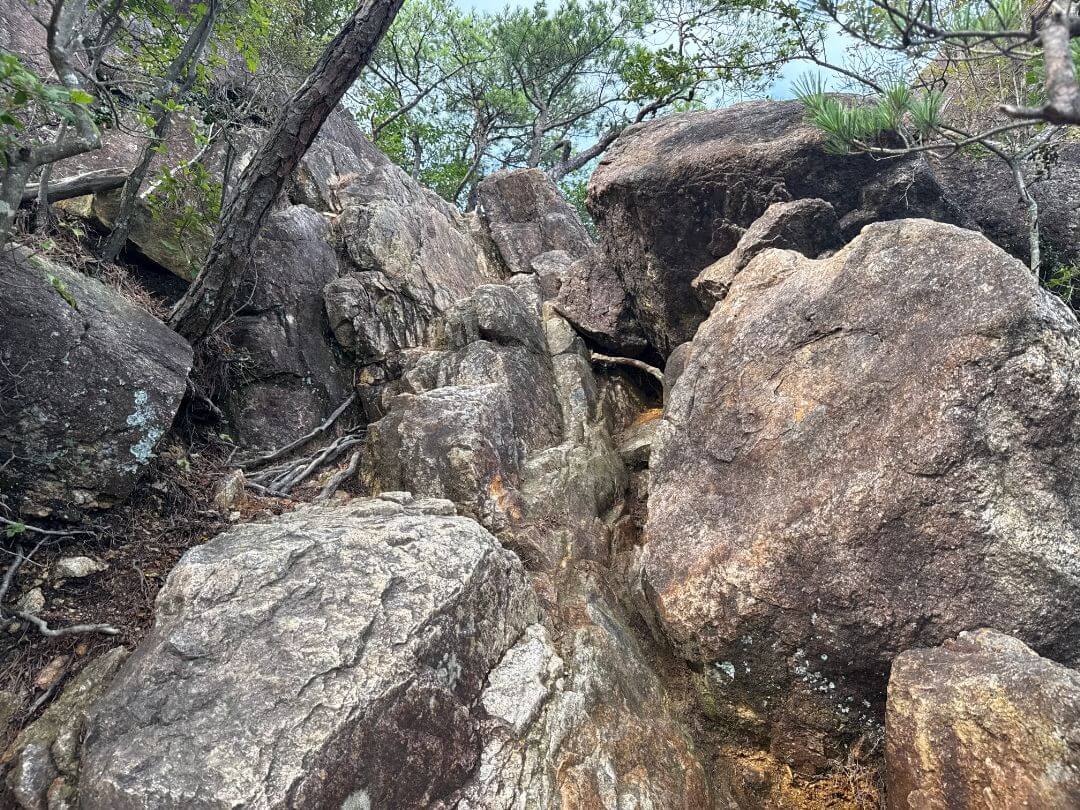

食事を終えて湖岸を10分ほど歩くと登り口。少し急な岩場の上りだが、危険は感じない。10分ほどで頂上に立てた。眺望は良好。摩耶山エリアに来たらぜひ登山をお勧めしたい。ちなみに西側には新穂高(648メートル)、麓のトエンティクロスには「河童橋」もかかっており、ミニ上高地のような気分が楽しめる。

湖畔の遊歩道からのシェール槍登り口

湖畔の遊歩道からのシェール槍登り口

ちょっと険しい場所も

ちょっと険しい場所も

10分ほどでシェール槍山頂に到着

10分ほどでシェール槍山頂に到着

シェール槍から見た穂高湖とシェールミエール

シェール槍から見た穂高湖とシェールミエール

山上バスで帰途へ

時刻は15時50分。なかなか楽しい山行だったのだが、久しぶりの山だったせいか、左足の甲に痛みが出て長距離は歩けそうにない。最寄りの摩耶山市立自然の家前のバス停から山上バスに乗り、六甲ケーブル経由で下山することにした。よって山歩きはここで終了。行動時間は7時間30分(休憩含む)、総歩行距離は10.3キロだった。

六甲山上バスで六甲ケーブル山上駅まで行きました

六甲山上バスで六甲ケーブル山上駅まで行きました

(注)六甲ケーブルの改札ではICOCAなどの交通系ICカードが使えない。タッチ決済ができるクレジットカードがあればOK。もちろん窓口で乗車券を購入して乗車することも可能。

2025.8.13(水)取材 《掲載されている情報は取材当時の内容です。ご了承ください》

50代後半になってから本格的に山登りを始めて5年ほど、中四国の低山を中心に日帰りの山歩きを楽しんでいます。できるだけ公共交通機関を利用しますが、やむを得ない場合に時々レンタカーを使うことも。安全のためトレッキングポールは必ず携行。年齢のわりに歩くのは速い方です。

■連載コラム「バスと電車と足で行くひろしま山日記」