バスと電車と足で行くひろしま山日記 第86回【遠征編】金華山(岐阜市)

金華山の山頂に立つ岐阜城天守閣(再建)

金華山の山頂に立つ岐阜城天守閣(再建)

知り合いに会うため平日に休みを取って名古屋に行く機会があった。早めに行って市内観光でも、と思っていたのだが、名古屋駅に着いてみればなかなかの好天。山登り日和だ。隣の岐阜市には、織田信長が天下布武の足がかりをつかんだ岐阜城の立っていた金華山(328.8メートル)がある。登山装備は持って来なかったが、メーン登山道は遊歩道並みに整備されているようだし、レザースニーカーでも何とかなりそうだ。予定を変更して歴史の舞台となった名城の山に向かうことにした。

▼今回利用した交通機関

行き)JR東海道線・普通(おとな片道480円)/名古屋(10:20)→(10:47)岐阜(名古屋駅までのルートは省略)

岐阜バス(おとな片道230円)/JR岐阜(10:53)→(11:05)本町1丁目

帰り)岐阜バス(おとな片道230円)/岐阜公園・岐阜城(14:16)→(14:37)JR岐阜

JR東海道線・新快速(おとな片道480円)/岐阜(14:53)→(15:14)名古屋(名古屋駅からのルートは省略)

黄金の信長像が立つ駅前広場

JR岐阜駅の北口を出ると、駅前広場の一角に立つ「黄金の織田信長公像」が目に飛び込んできた。2009年、岐阜市制120周年を記念して市民の寄付を集めて作られたそうで、約8メートルの台座に立つ銅像は高さ約3メートル。マント姿で右手に火縄銃、左手に西洋風の兜を持ち、全身に金箔が張られた壮麗な姿だ。

織田信長は隣国の尾張(現在の愛知県)の出身だが、動乱の戦国時代を終焉に導く飛躍のきっかけは、ここ美濃(同岐阜県)を領有したことにある。井口(いのくち)と呼ばれていた地名を岐阜に改めたのも信長で、不世出の英雄を誇らしく思う地元の雰囲気が伝わってくる。

JR岐阜駅前の広場に立つ黄金の織田信長像

JR岐阜駅前の広場に立つ黄金の織田信長像

広場の隣のバスターミナルから路線バスに乗って金華山の麓に向かう。登山ルートは複数あるが、岐阜城の大手道と重なっているといわれる「七曲り登山道」を選んだ。登山装備ではないので、多くの人が利用している整備された道を使うのが無難と考えた。ちなみに金華山の山頂には、麓の岐阜公園から「ぎふ金華山ロープウエー」(おとな片道800円、往復1300円)を利用すれば片道4分で上ることができる。

金華山の全景。左手の山頂部に天守閣が見える

金華山の全景。左手の山頂部に天守閣が見える

堅城を支えた急峻な地形

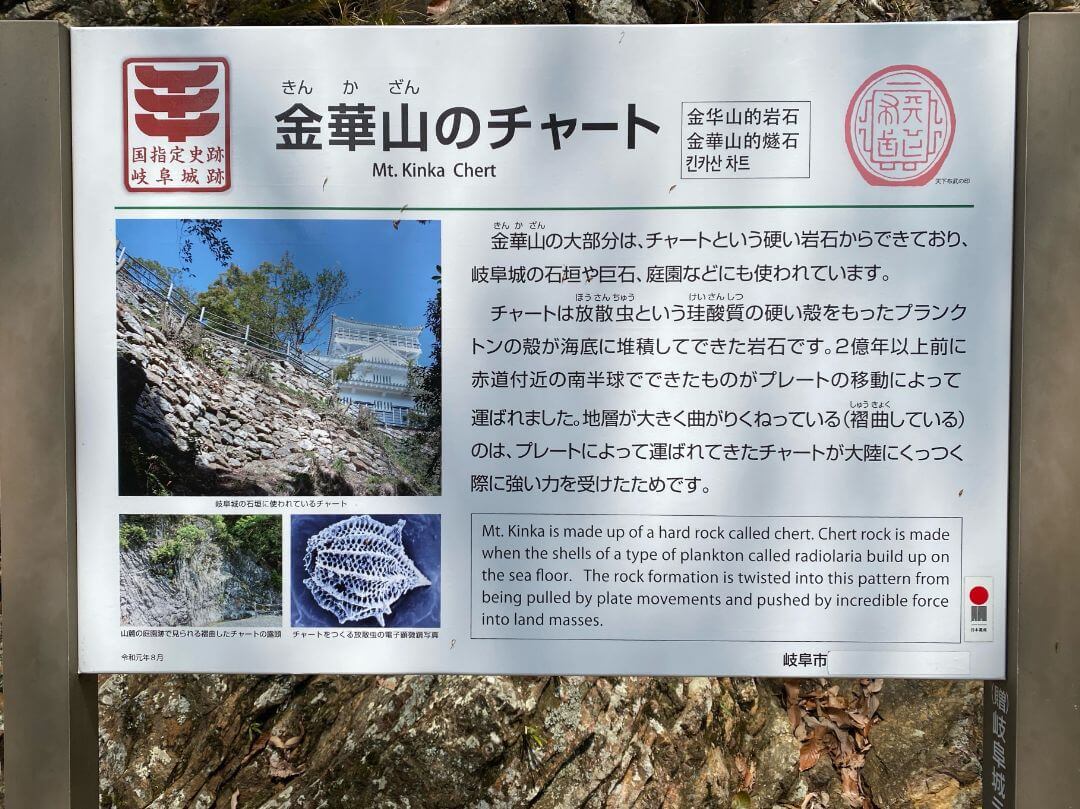

本町1丁目のバス停で下車。見上げると山上に天守閣が見える。山全体がチャートと呼ばれる硬い堆積岩でできており、長良川に浸食されて形成された山の斜面の傾斜は急で、いたるところに崖がある。まさに天然の要害だ。

住宅街を抜け、「七曲り登山道」の標識に従って小川沿いの道を上り始める。道端にはクサノオウ(多分)が黄色い花、オオアラセイトウ(多分)が明るい紫色の花を咲かせている。少し歩くとアヤメに似た花をつけるシャガが咲き誇っている。すっかり春の装いだ。

七曲り登山道の入り口

七曲り登山道の入り口

クサノオウ(多分)

クサノオウ(多分)

オオアラセイトウ(多分)

オオアラセイトウ(多分)

シャガ

シャガ

入口の登山道の案内看板には「40分で金華山頂へ出ます」「比較的難所がなく子供連れのファミリーなど多くの人に利用されています」とある。名前は「七曲り」と険しそうだが、前半は折り返しを繰り返しながら少しずつ高度を上げて行くのでそれほどきつくはない。路面は多少荒れているが、道幅も広く歩きやすい。下山してくる外国人観光客の家族連れとも何度かすれ違った。

幅広い七曲り登山道

幅広い七曲り登山道

標高120メートル付近で尾根に出ると、ほぼ直登になり傾斜も増してくる。登山道の半分に工事用のモノレールが設置されていて狭くなっているところもあるが、歩きやすい道には変わりない。約40分で山頂に着いた。

工事用のモノレールが設置されている場所も

工事用のモノレールが設置されている場所も

よく整備された歩きやすい道

よく整備された歩きやすい道

「国盗り物語」の舞台

岐阜城は織田信長が入場するまでは稲葉山城と呼ばれていた。13世紀初めごろに鎌倉幕府の官吏だった二階堂行政(ゆきまさ)が初めて築城したといわれるが、歴史の表舞台に登場するのは斎藤道三(?~1556)が城主となってからだ。美濃の守護土岐氏を追放して国主となり、娘の濃姫を織田信長の妻として勢力を誇ったが、嫡男の斎藤義龍と戦って敗死した。戦国時代の下克上の典型例とされ。司馬遼太郎の代表作の一つ「国盗り物語」にも描かれている。織田信長は1567年、斉藤義龍の子龍興と戦って勝利し、居城を小牧山城(愛知県小牧市)から稲葉山城に移し、岐阜城と改めた。

ぎふ金華山ロープウエー山頂駅

ぎふ金華山ロープウエー山頂駅

金華山のチャートの説明

金華山のチャートの説明

山上には城郭の遺構が随所に残っている。倒れた巨石がある「一ノ門」跡、馬場跡、敵の侵入を防ぐために尾根をカットした堀切、信長期のものとされる二ノ門跡周辺の石垣、座敷があったとされる下台所、天守台周辺の石垣などだ。現在の三層四階の天守閣は1956年に鉄筋コンクリート造りで再建されたものだ。

巨石が散乱する一ノ門跡

巨石が散乱する一ノ門跡

尾根を切断して防御機能を持たせた堀切の跡

尾根を切断して防御機能を持たせた堀切の跡

二ノ門・下台所の跡

二ノ門・下台所の跡

山上部に残る石垣の解説

山上部に残る石垣の解説

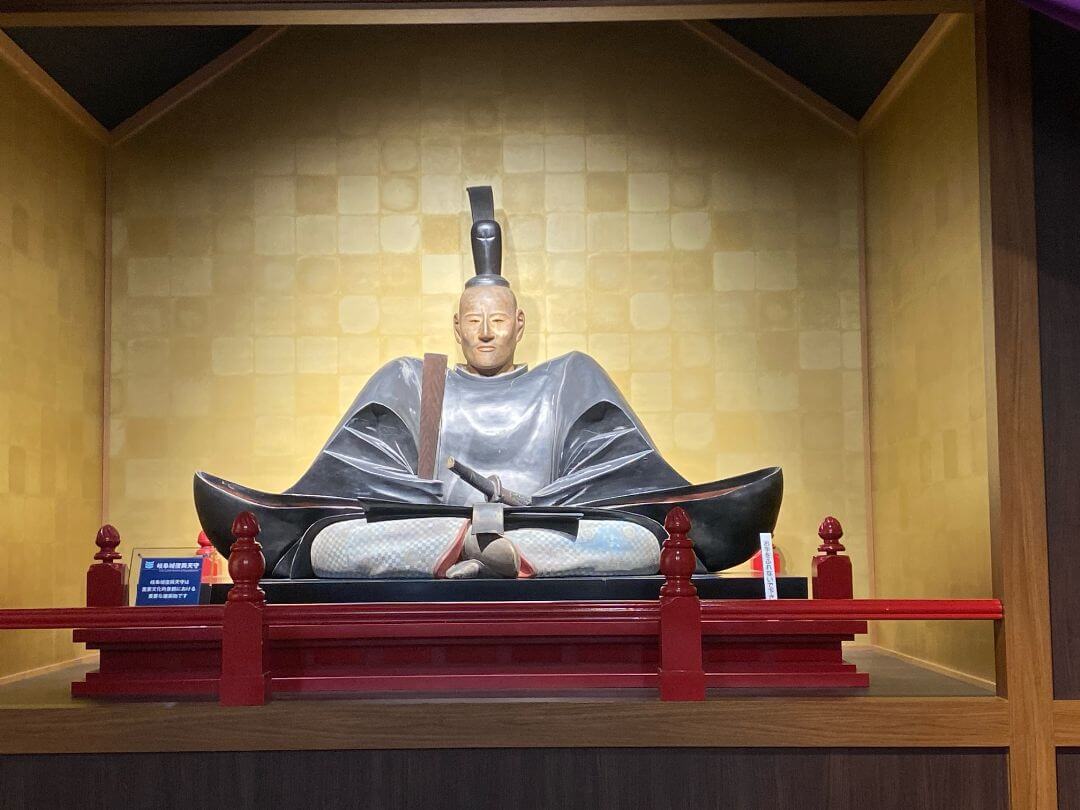

天守閣内は資料館(入場料おとな200円)になっており、織田信長と岐阜のかかわりを説明する展示や複製の織田信長像が収められている。

1956年に再建された岐阜城天守閣

1956年に再建された岐阜城天守閣

織田信長像(複製)

織田信長像(複製)

絶景の天守閣・展望台

圧巻は最上階からの眺望だ。眼下に岐阜の市街地が広がり、鵜飼で知られる長良川が貫流している。東に御岳山(3067メートル)が雄大な姿を見せ、北には乗鞍岳(3026メートル)など日本アルプスが連なる。西には伊吹山(1377メートル)、養老、鈴鹿山系、南には雄大な濃尾平野が開け、木曽川が伊勢湾に注いでいる。この地が戦略上の要衝であることがよくわかる。

天守閣最上階からのパノラマ写真

天守閣最上階からのパノラマ写真

南方を望む

南方を望む

山上を展望台に移動する。飛騨牛や地元の食材を生かした料理が楽しめるレストラン「ル・ポン・ドゥ・シェル」の屋上が展望台になっている。このあたりは「太鼓櫓」と呼ばれる防御施設があったところだ。天守閣からの眺望もすばらしかったが、遮るものがないこちらの眺めも見ごたえがあった。

展望台からの眺望

展望台からの眺望

下山路の名前は優しいが…

さて、下山だ。上ってきた道を引き返すのが無難だが、せっかくなので違うルートをたどってみよう。七曲り登山道に次いで初心者向けとされている、「めい想の小径」(水手道)を利用してみることにした。

このルート、元々は岐阜城の搦手(裏門)で、遺構も残っている。名前こそ優美だが、かなり本格的な山道で、傾斜もそこそこ急だ。路面には岩や木の根が露出しているところもあり、靴底が柔らかいレザースニーカーだと結構足裏が辛い。滑らないよう気を付けながら下る。約1時間かけて岐阜公園に下山した。

岐阜城裏門のあった場所

岐阜城裏門のあった場所

下山に利用した「めい想の小径」。木の根や岩が露出している

下山に利用した「めい想の小径」。木の根や岩が露出している

古生代~中生代の岩石と織田信長の庭園跡

岐阜公園は斎藤道三や織田信長の居館や庭園があった場所だ。織田時代のものと思われる庭園跡の発掘調査では、金箔で飾られた瓦が出土しているそうだ。

上部の山麓の基壇には三重塔が立っている。大正天皇の即位を記念して1917年に建立された。古風な意匠は、明治期を代表する建築家で築地本願寺や平安神宮を手がけた建築家伊東忠太(1867-1954)によるものだ。

岐阜公園の三重塔

岐阜公園の三重塔

園内の露頭には褶曲したチャートと泥岩層が繰り返し重なった層状チャートと呼ばれる岩石の露頭が現れている。古生代ペルム紀から中生代三畳紀中期(約2億6千万年前~約2億3千万年前)に赤道付近の海底に堆積した層がプレートの移動によって北上し、大陸に押し付けられて形成されたといわれている。この露頭は見事な層状のチャートがV字状に折れ曲がっている。

褶曲したチャートの露頭

褶曲したチャートの露頭

ぎふ金華山ロープウエーの山麓駅。乗れば4分で山頂駅へ

ぎふ金華山ロープウエーの山麓駅。乗れば4分で山頂駅へ

岐阜公園から見た金華山

岐阜公園から見た金華山

短い時間だったが、歴史だけでなく地質学の学びもある充実した山行だった。

2025.4.10(金)取材 《掲載されている情報は取材当時の内容です。ご了承ください》

50代後半になってから本格的に山登りを始めて5年ほど、中四国の低山を中心に日帰りの山歩きを楽しんでいます。できるだけ公共交通機関を利用しますが、やむを得ない場合に時々レンタカーを使うことも。安全のためトレッキングポールは必ず携行。年齢のわりに歩くのは速い方です。

■連載コラム「バスと電車と足で行くひろしま山日記」