【マンガは読書に入る?】深刻な活字離れの原因と影響を調査

読書の秋と言われたのもいつの日か…。

子どもの活字離れが深刻です。活字離れは読解力の低下を招くと言われていますが、子どもだけの問題ではないそう。

活字離れの原因や影響について、調査しました。

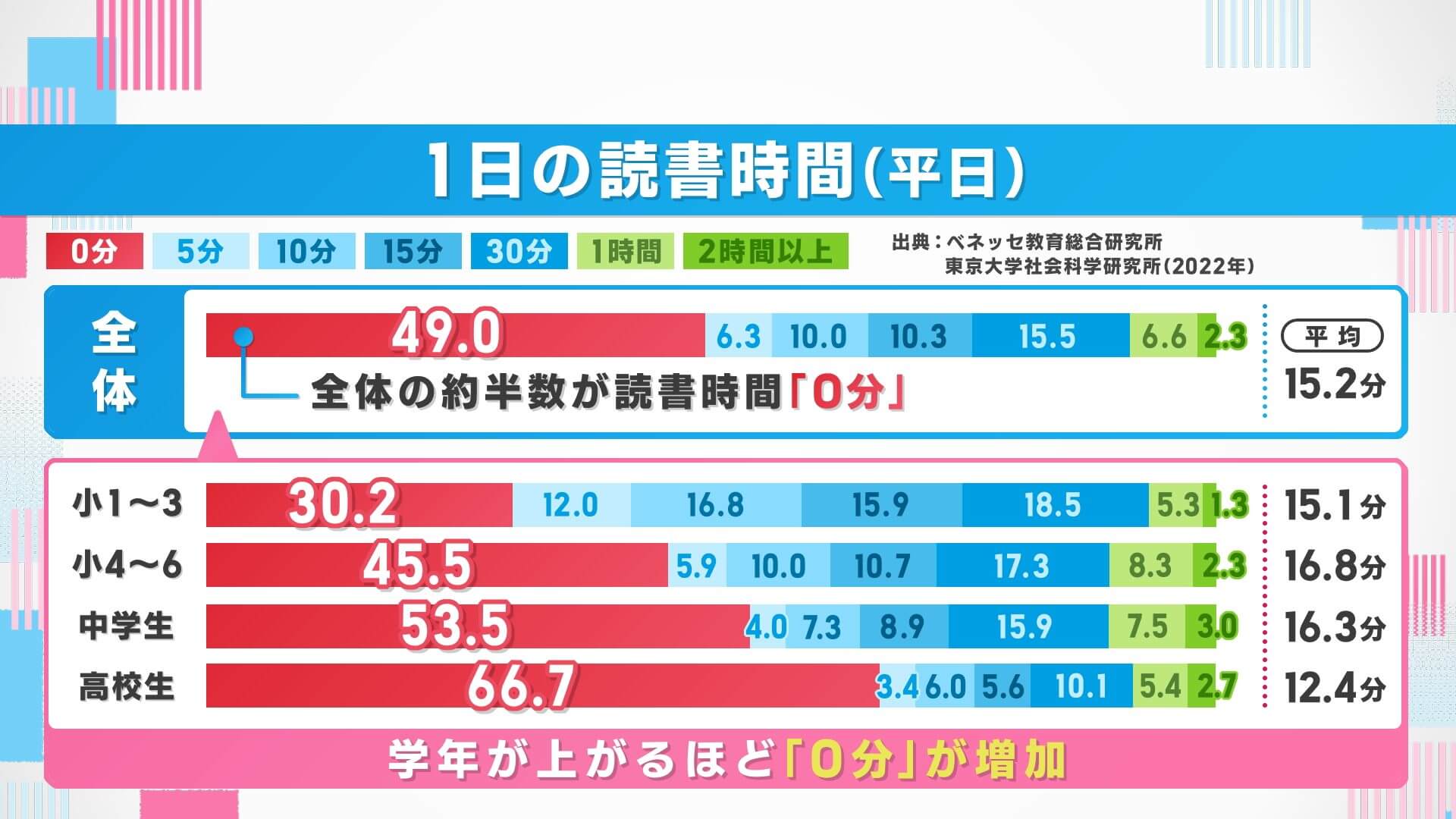

1日の読書時間 平日(出典:ベネッセ教育総合研究所 東京大学社会科学研究所・2022年)

1日の読書時間 平日(出典:ベネッセ教育総合研究所 東京大学社会科学研究所・2022年)

【活字離れは子どもだけではなく大人でも】

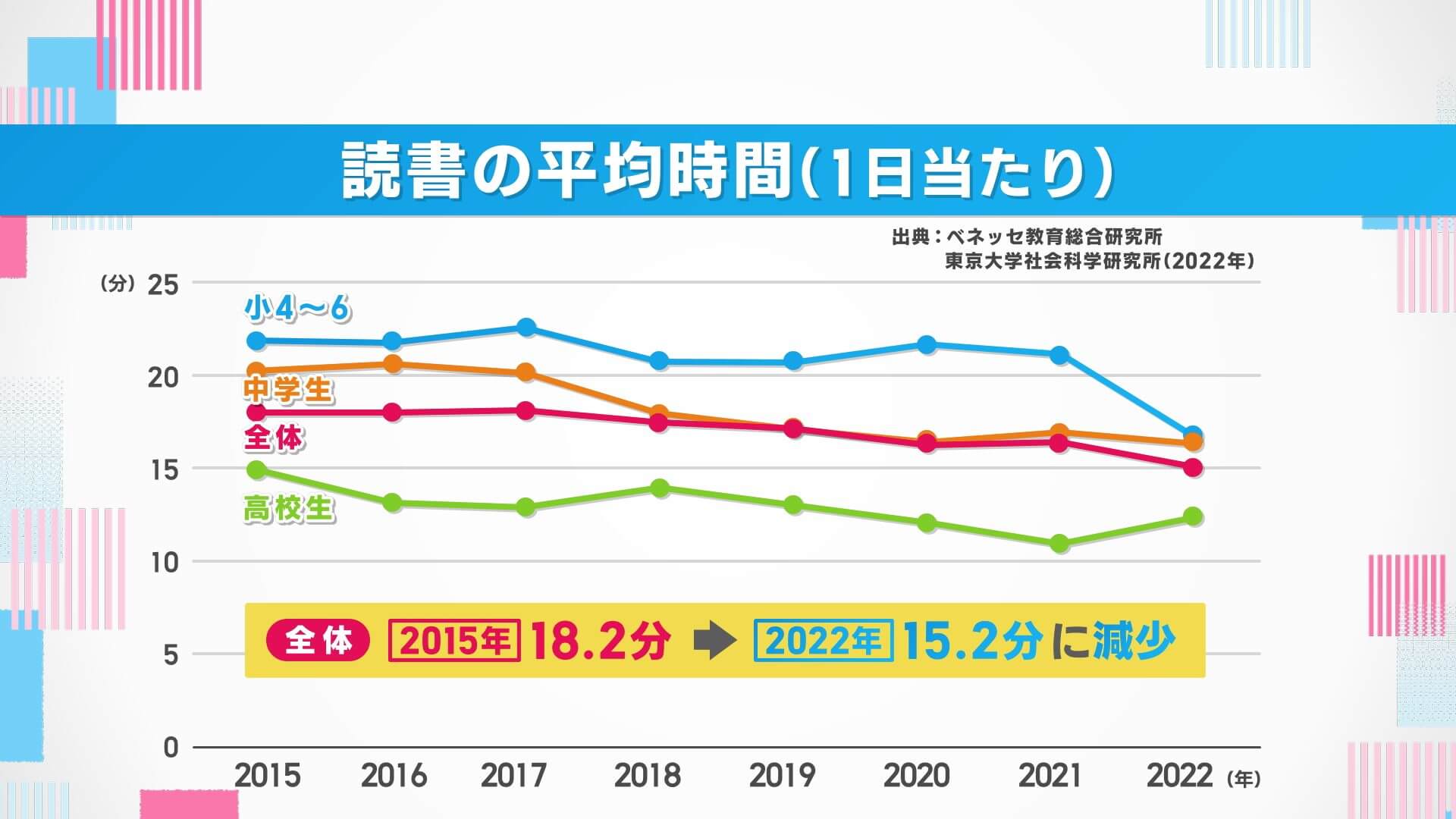

学年が上がるにつれて「0分」の割合が増えている子どもたちの読書時間。読書の平均時間を2015年と2022年で比較してみると、緩やかに減少傾向にあります。

読書の平均時間 1日当たり(出典:ベネッセ教育総合研究所 東京大学社会科学研究所・2022年)

読書の平均時間 1日当たり(出典:ベネッセ教育総合研究所 東京大学社会科学研究所・2022年)

広島の街にいる学生さんたちに話を聞いても、

「本よりスマホ」

と答える人も。

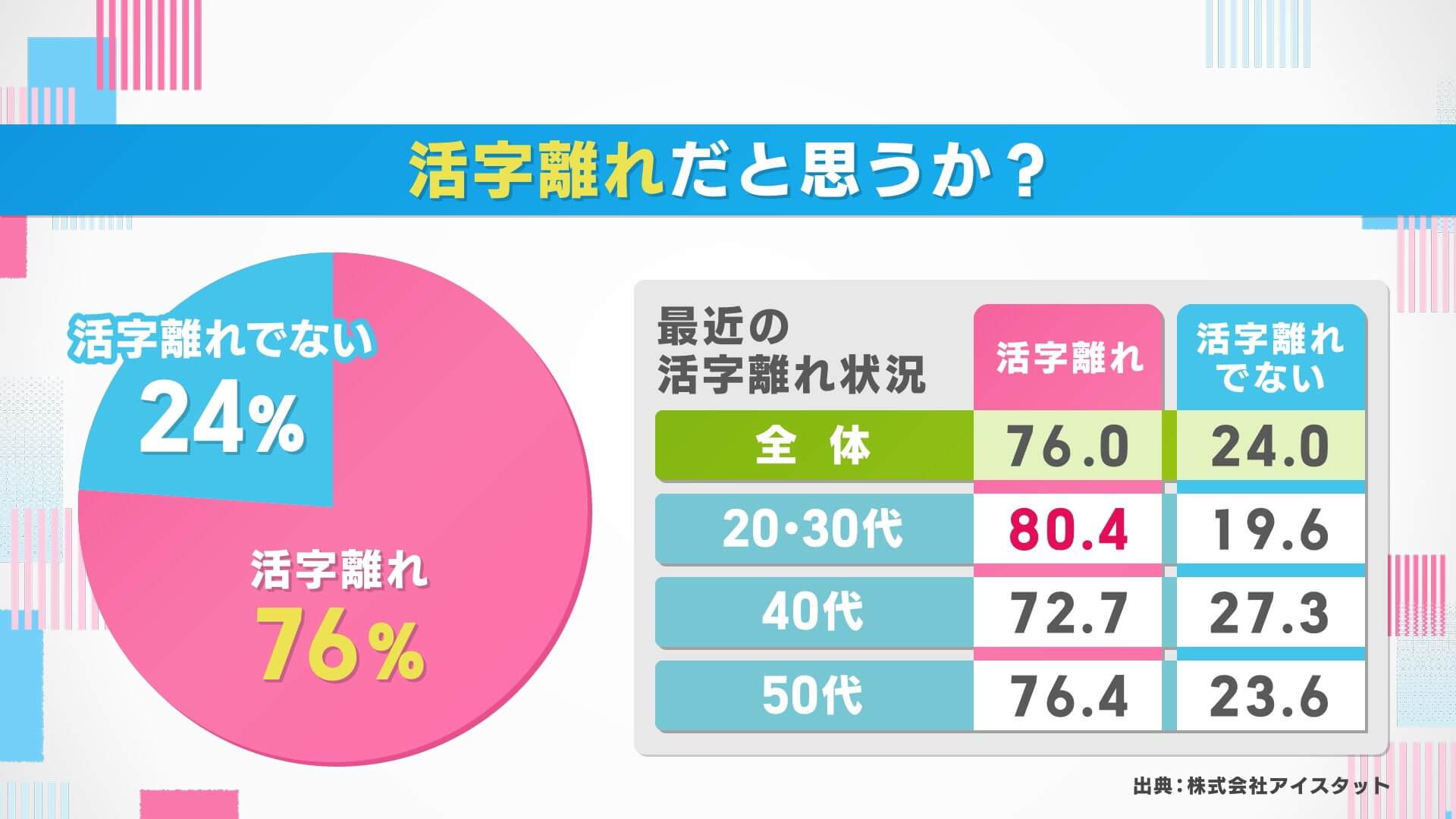

しかし、活字離れは大人にも広がっているようで、20代~50代の7割以上が「活字離れだと思う」というアンケート結果も出ています。

活字離れだと思うか?(出典:株式会社アイスタット)

活字離れだと思うか?(出典:株式会社アイスタット)

【活字離れの原因とは】

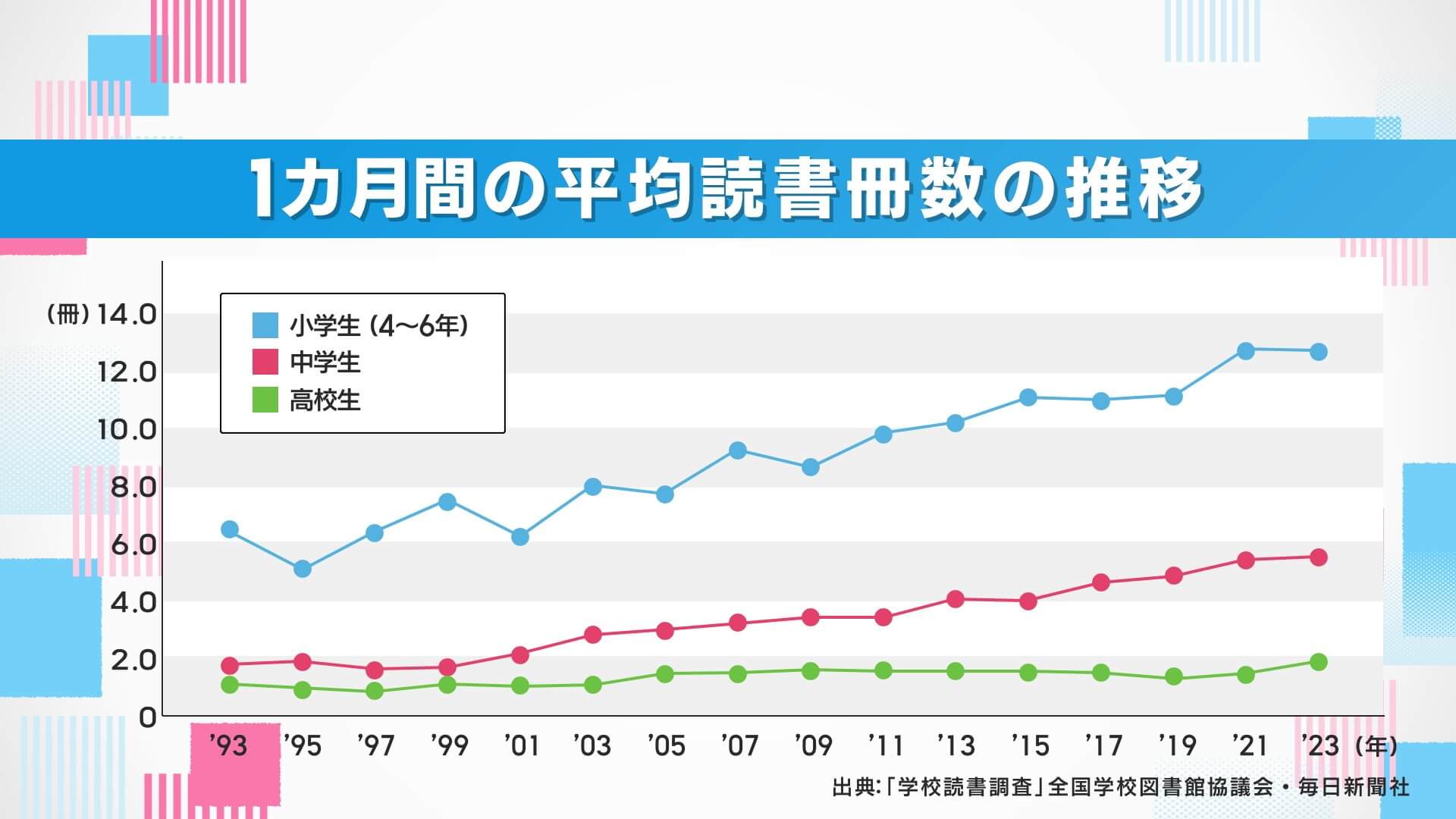

こうした活字離れについて、「子どもの読書量自体は減っていない」と話すのは広島大学の難波博孝教授。

「学校の努力によって、子どもに読書をさせるようにしていて、特に小学校に関しては読書量は落ちていない。中学・高校になると読書量は減るが、受験や部活で減っていくというだけでデジタルの変化によるものではないと考えます」

1カ月間の平均読書冊数の推移(出典:「学校読書調査」全国学校図書館協議会・毎日新聞社)

1カ月間の平均読書冊数の推移(出典:「学校読書調査」全国学校図書館協議会・毎日新聞社)

活字離れの問題は、子どもたちの2分化が大きいと難波教授は分析します。

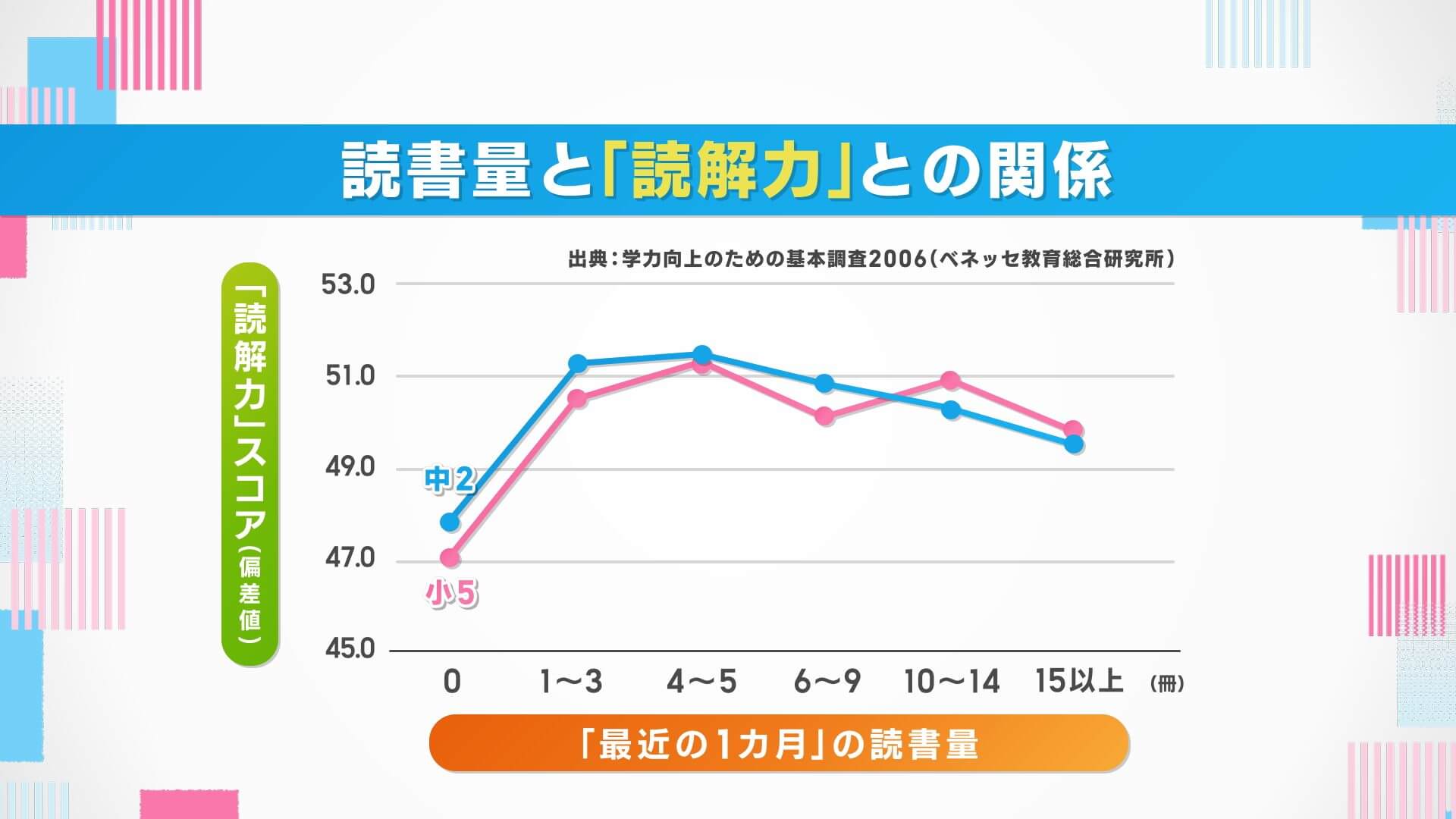

「デジタルにはまっている子どもは読解力が低いという結果が出ているんですね。本を読む子と読まない子で差が出てくる。小さい頃に特に紙の本の活字に親しませることが、子どもたちの読解力を鍛える」

読書量と「読解力」との関係(出典:学力向上のための基本調査2006 ベネッセ教育総合研究所)

読書量と「読解力」との関係(出典:学力向上のための基本調査2006 ベネッセ教育総合研究所)

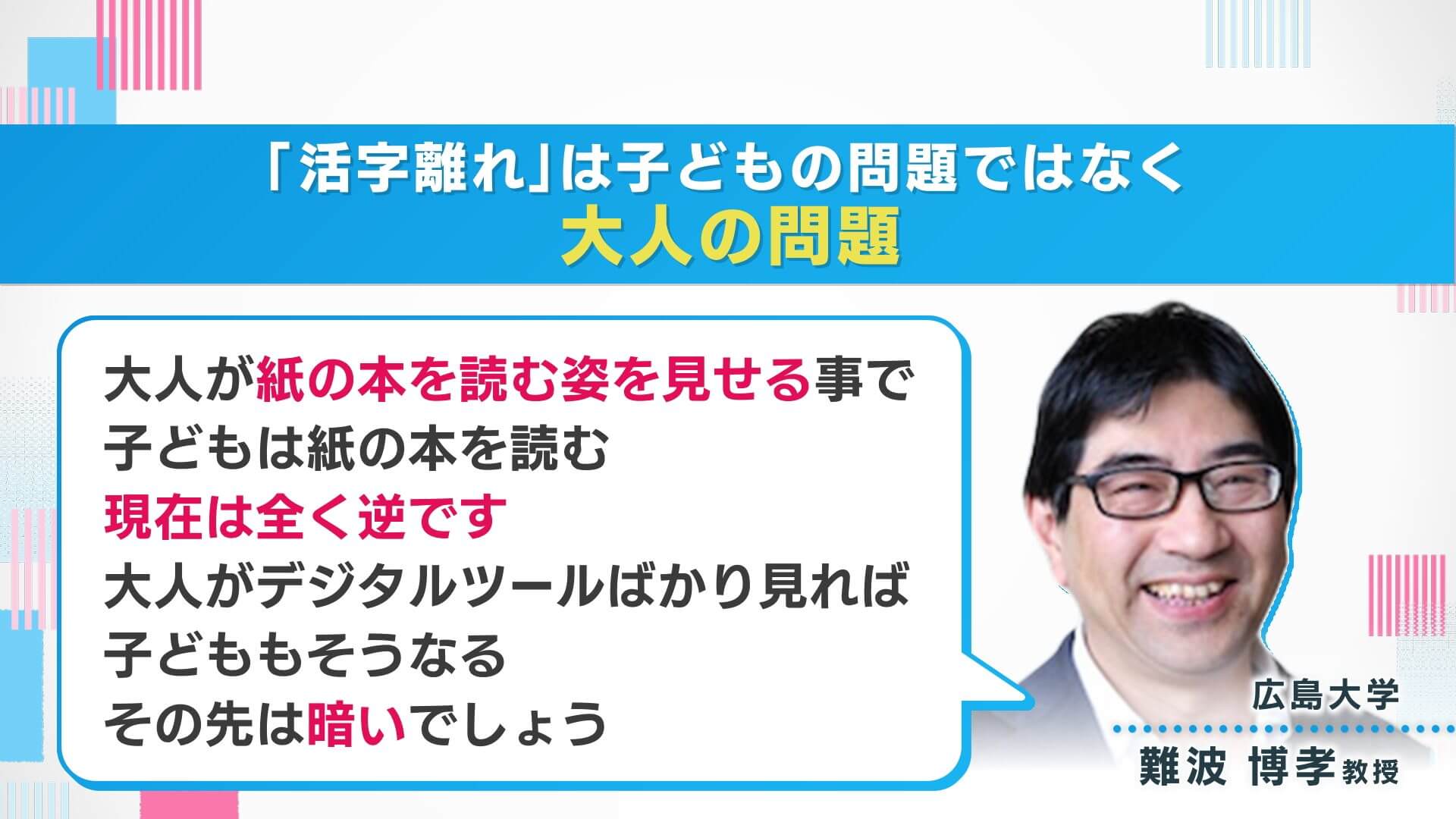

しかし、子どもの活字離れには大人側の問題も。

「大人が本を読まなくなっている。家の人が本を読む姿を見ることが多い子どもほど、読解力が高いんです。デジタルネイティブ世代の子どもが、紙の本に触れずにどう育つのかは、まだ誰も分からない。壮大な人体実験をやっているようなもの」

「活字離れは大人の問題」と警鐘を鳴らす難波教授

「活字離れは大人の問題」と警鐘を鳴らす難波教授

【マンガは読書に入る?】

読書、というと活字の本をイメージしがちです。

そんな中、論争が巻き起こりがちな“マンガは読書に入るのか”問題。

マンガは読書か?広島の街では賛否両論

マンガは読書か?広島の街では賛否両論

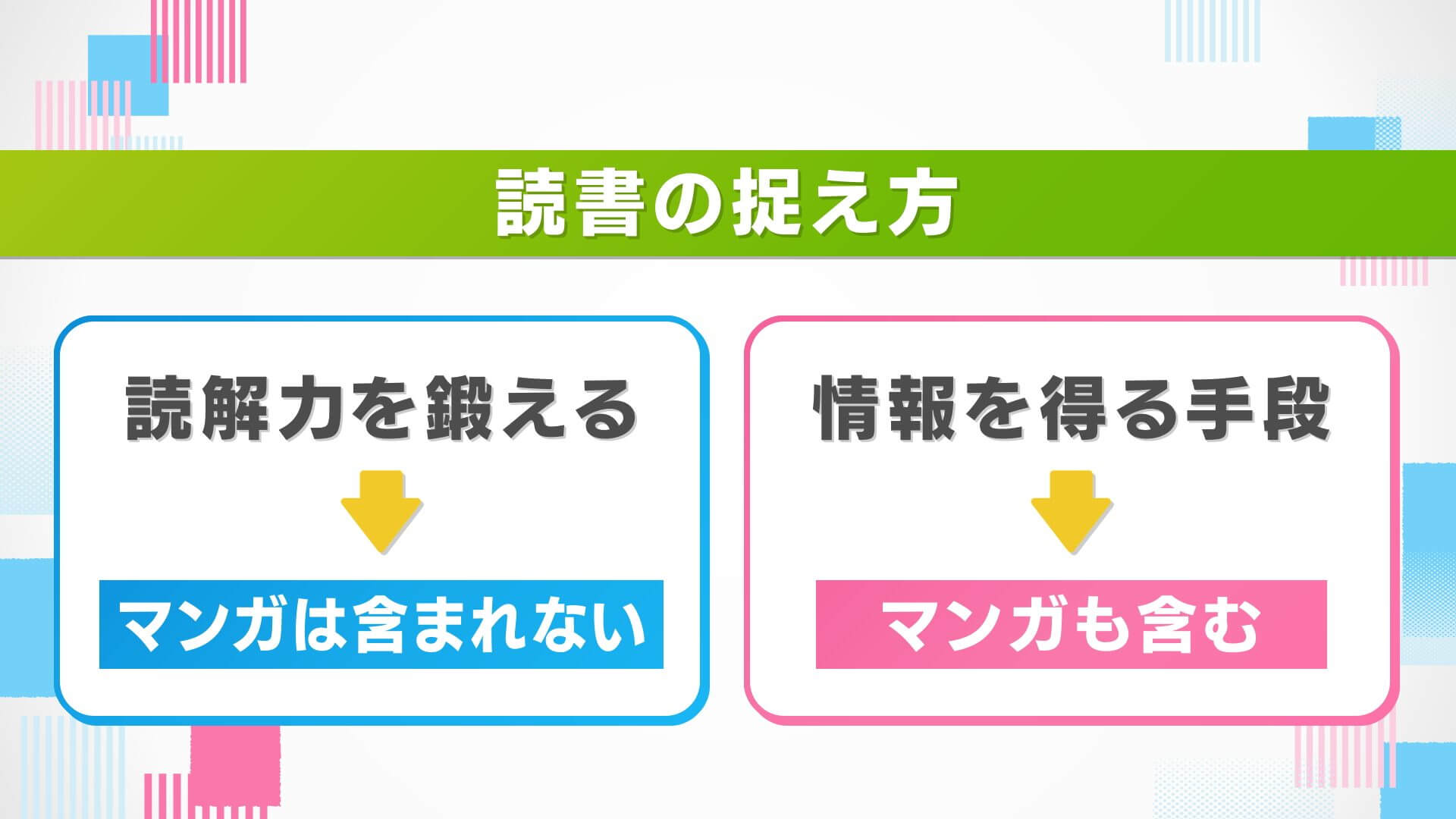

日本唯一のマンガ学部を設置している京都精華大学の小川剛准教授に見解をおうかがいしました。

「私自身、どうしてもマンガを擁護してしまうのですが(笑)

YES・NOで決められるものではないのかなと。読書をどう捉えるかで変わると思います」

小川准教授が話す“読書の捉え方”

小川准教授が話す“読書の捉え方”

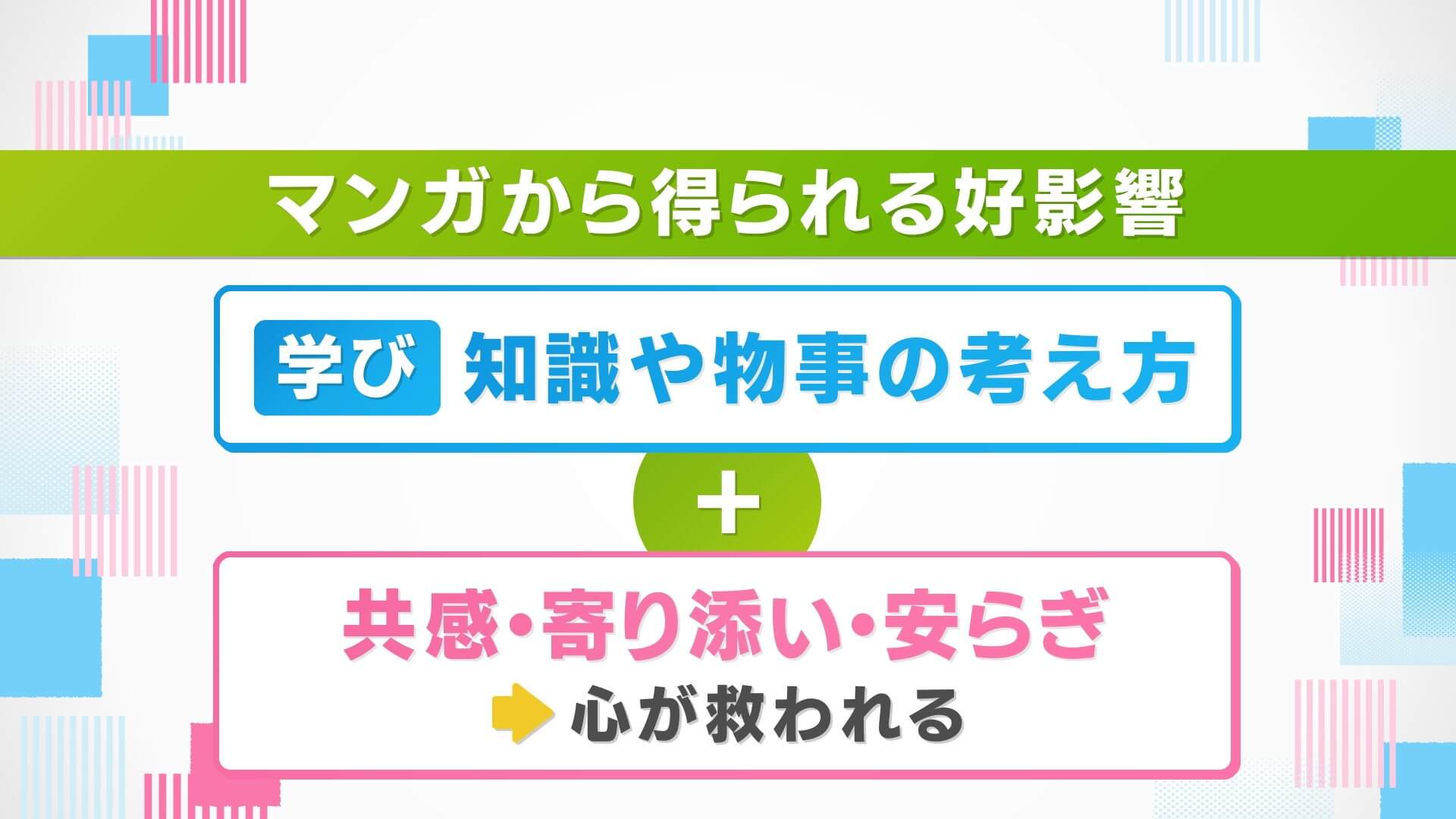

情報を得る手段として有益だというマンガ。他にもこんな好影響があります。

マンガから得られる好影響

マンガから得られる好影響

小川准教授が考えるマンガの魅力とは?

「答えが1つだけではないということを教えてくれる、というのはあるんじゃないかなと思います。キャラクターの多様性や事例の幅広さは魅力なんじゃないかな」

文字だけに固執するのはもったいないと話す小川准教授。

本だけではなく、さまざまなメディアを上手に使い分けることが大切なのかもしれません。

広島ホームテレビ『ピタニュー』(2023年11月15日放送)

ライター:神原知里