バスと電車と足で行くひろしま山日記 第27回行者山(ぎょうじゃやま 大竹市)

行者山

行者山

本連載はほぼ毎週末に取材しているのだが、正直気分が乗らない時もある。こんな日は短時間でアクセスでき、標高差も歩行距離も比較的負担が少なく、できれば眺めのよい山を選びたい。その条件に合うのが大竹市の玖波にある行者山(ぎょうじゃやま 313.1メートル)だ。同じ大竹市内の内陸部に同名の行者山(ぎょうじゃさん 396メートル)があるため、玖波行者山とも呼ばれる。名前の通り、修験道の修行場やほこらがあちこちにある。信仰の道をたどり、眺望抜群の「玖波槍」と呼ばれるピークを目指すコースを紹介しよう。

▼今回利用した交通機関 JR山陽線(おとな片道550円) *時刻は休日ダイヤ

行き)横川(9:16)→(9:41)玖波

帰り)玖波(12:00)→(12:42)横川

岩峰と「視力検査山」

JR玖波駅で下車。レトロな雰囲気を残す東口の駅舎を出ると、眼前に白い岩壁が目を引くピラミダルな山容の行者山が立ち上がる。左隣の山には視力検査に使われるランドルト環を描いた看板が立っている。地元の中学校のPTAが「毎日、遠くの山や緑を眺めて目の疲れを取り、心にゆとりを持って」という願いを込めて立てたものだそうで、玖波の名物にもなっている。

行者山(右)と視力検査の看板が立つ山(左)

行者山(右)と視力検査の看板が立つ山(左)

「ランドルト環」というのだそうです

「ランドルト環」というのだそうです

高台に見えるメープルヒル病院を目指して10分ほど歩くと登山口に着く。さらに5分ほどで「西山社」と書かれた扁額の掲げられた石の鳥居に出会う。「大竹山の会」が設置した「行者山」の案内に従って鳥居をくぐる。ここから実質的な登山開始だ。

石鳥居の立つ登山口

石鳥居の立つ登山口

信仰の山の鎖場

登山道は土砂が流出して荒れたところもあるが、篤い信仰の名残を各所にとどめている。歩いてきた距離を示す里程標には寄進者の名前が彫られている。10分ほど登ると脚部の長い立派な石灯籠のある小さな広場。さらに5分ほどで豊富な水がわいている石造りの水場があり、その先の神域への門のような建物を抜けて高度を上げていく。

立派な石灯篭

立派な石灯篭

水場。ちょっと飲む気にはなれず

水場。ちょっと飲む気にはなれず

かつての参詣道の名残をとどめる道

かつての参詣道の名残をとどめる道

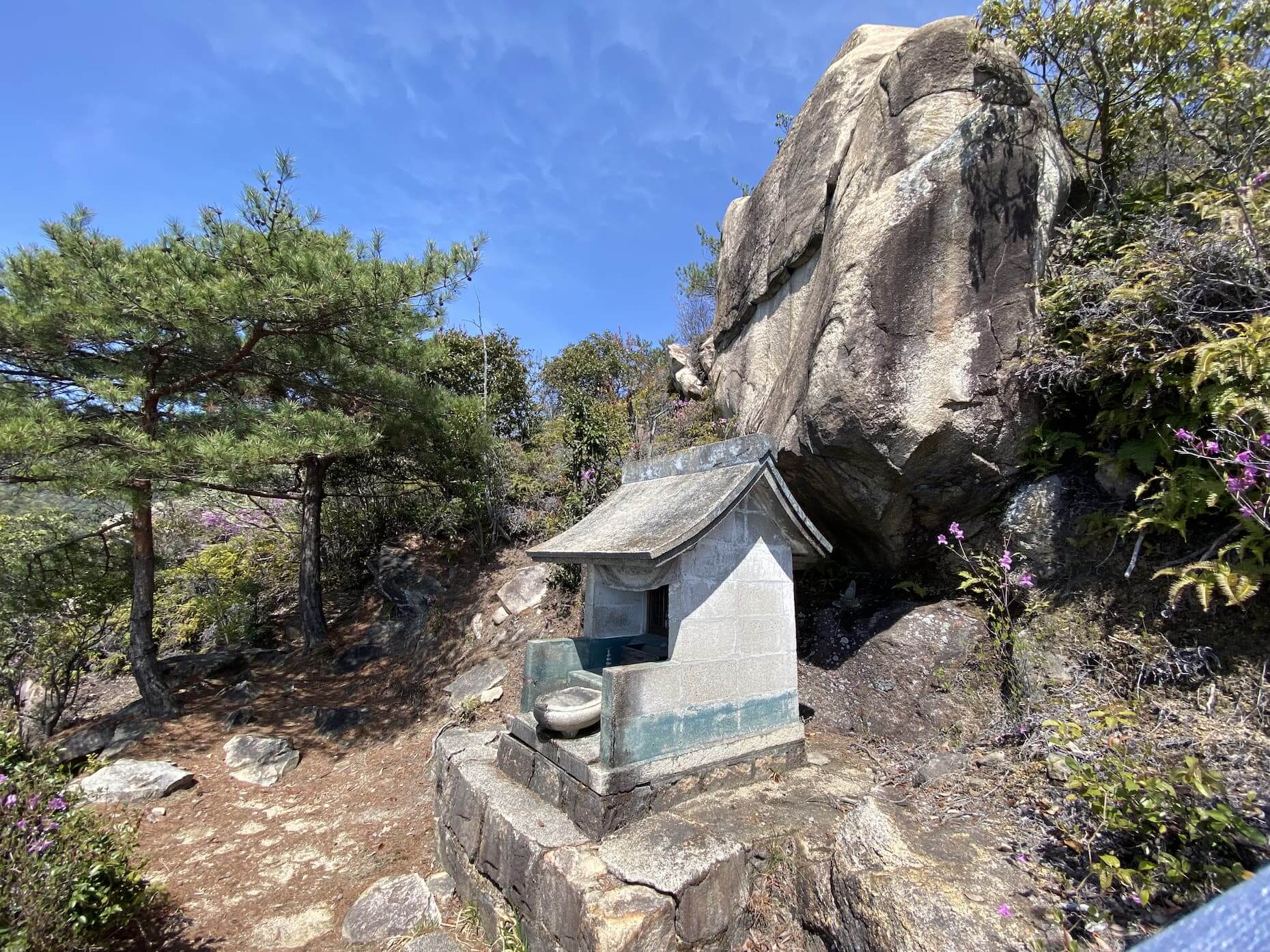

標高210メートルほどの斜面に瓦葺モルタル塗りのお堂が立っている。行者堂というらしい。手入れがされなくなって久しい様子だが、両脇には立派な玉垣がしつらえられている。このお堂は麓からも見える。ほかにも小さな社がいくつもあり、信仰の山であることを実感する。

行者堂

行者堂

小さな社がいくつもある

小さな社がいくつもある

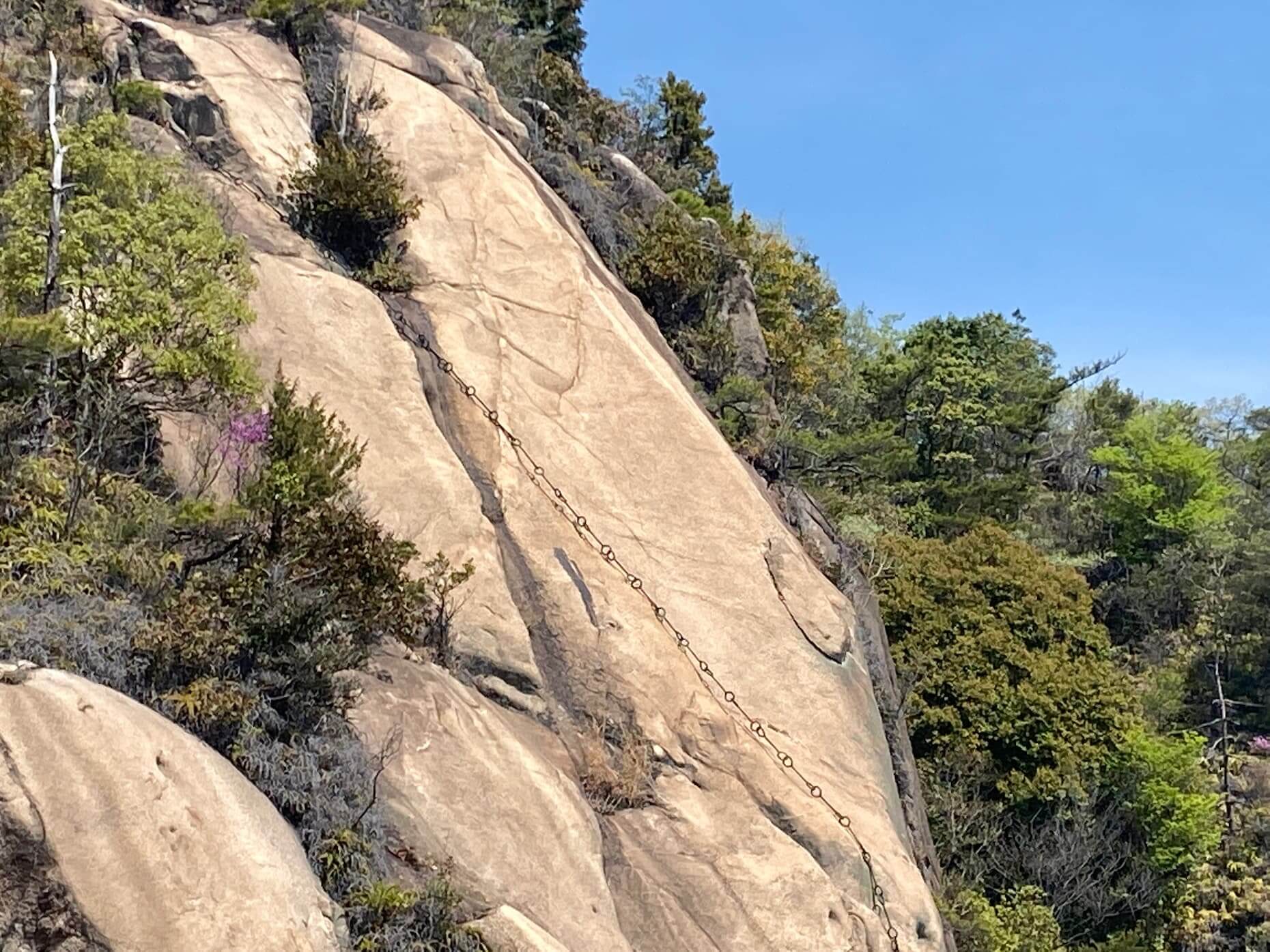

標高250メートルの岩場からは安芸灘を一望。厳島や阿多田島が見渡せる。さらに登っていくと、右手に巨大な一枚岩が現れる。よく見ると、鎖が張られている。脇道に入り、岩の直下に行ってみる。太い鉄製の鎖は丈夫そうではあるが、ほぼ垂直の岩を登るには相当な技術と体力、そして覚悟が必要だ。まさにここは修行者の「行」の場なのだ。敬意を表して退散する。鎖場の「本家」、四国・愛媛県の石鎚山で鎖場を登った経験があるが、こちらの方が難度は高そうだ。

標高250メートル付近から厳島、阿多田島方面を望む

標高250メートル付近から厳島、阿多田島方面を望む

頂上まであと少し

頂上まであと少し

鎖場のある岩場

鎖場のある岩場

下から見る。相当な覚悟がないと取り付くこともできない

下から見る。相当な覚悟がないと取り付くこともできない

頂上社から玖波槍でランチ

石鳥居を出発して45分ほどで登頂。広場には石鎚神社の頂上社がある。日本七霊山のひとつに数えられる石鎚山を遥拝できる地には、石鎚神社の分社が建立されているところがある。竹原の黒滝山にも鎖場と石鎚神社があった。天気はよかったのだが、残念ながら四国方面は少し霞んでおり、石鎚山を拝むことはできなかった。

石鎚神社頂上社。四国の石鎚山の方向を向いて立っている

石鎚神社頂上社。四国の石鎚山の方向を向いて立っている

本ルートで最高の眺望ポイントはこの先にある。いったん西の鞍部まで下る。途中にはザイフリボクが白い花を咲かせていた。登り返すと標高300メートルほどの小ピーク、通称玖波槍に着いた。先客が2人ほどおられたが、順番を待って岩の上に登る。目の前にはさっき登った行者山、南に岩国・大竹の工場地帯から忠四郎山、北に経小屋山のパノラマが広がる。20分ほどかけて少し早めの昼食を楽しんだ。

下山して玖波駅までは30分ほど。スタートからゴールまで約2時間10分、計4キロほどの山行だった。

白い花を咲かせるザイフリボク。シデザクラとも呼ばれるらしい

白い花を咲かせるザイフリボク。シデザクラとも呼ばれるらしい

玖波槍へ

玖波槍へ

玖波槍から行者山を望む。その向こうは厳島

玖波槍から行者山を望む。その向こうは厳島

残念ながら石鎚山は見えず

残念ながら石鎚山は見えず

玖波方面と憩いの森の分岐

玖波方面と憩いの森の分岐

ゴールの玖波駅。西口は近代的な構え

ゴールの玖波駅。西口は近代的な構え

《閑話休題》

JRの古い駅には、交換されて不要になったレールを、駅舎や、ホームをつなぐ跨線通路の部材に再利用しているケースがある。鉄材が貴重だった時代の名残だろう。ここ玖波駅の跨線通路にも廃レールが構造材の一部に使われている=写真参照。ペンキで塗られているのでわかりにくいが、よく見るとレールの形をしているので探してみて下さい。

レールを再利用した跨線通路の構造材

レールを再利用した跨線通路の構造材

2022.4.16(土)取材 《掲載されている情報は取材当時の内容です。ご了承ください》

還暦。50代後半になってから本格的に山登りを始めて4年ほど、中四国の低山を中心に日帰りの山歩きを楽しんでいます。できるだけ公共交通機関を利用しますが、やむを得ない場合に時々レンタカーを使うことも。安全のためトレッキングポールは必ず携行。年齢のわりに歩くのは速い方です。

■連載コラム「バスと電車と足で行くひろしま山日記」